Franz Silberer war Bäcker, Gewerkschafter, Politiker und Naturfreund. Er setzte sich unermüdlich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Bäckerarbeiter ein.

Herkunft und Jugend

Anton (*1796) und Aloisia Silberer führten eine Gastwirtschaft in Mautern. Ihr Sohn Franz (1830-1879) erlernte das Bäckerhandwerk und heiratete am 7. Feber 1864 in Knittelfeld Anna Lanz aus Kobenz. Die beiden wohnten dann in Knittelfeld Stadt Nr. 66 und betrieben eine Bäckerei. Schon bald stellte sich Nachwuchs ein:

- Maria (*4.12.1864)

- Anna (*31.03.1867)

- Theresia (*10.09.1869)

-

Franz (07.11.1871 - 07.01.1912) ⚮ Rosa Liepach (1878-1957)

⚯ Mizzi Hacker - Juliana (23.01.1874 – 18.08.1874)

- Carl Leonhard (26.10.1877 – 25.06.1879)

Im Zeitraum von 1864 bis 1869 kamen die 3 Mädchen Maria, Anna und Theresia zur Welt. Franz erblickte als Viertgeborener am 7. November 1871 das Licht der Welt. Am 23. Jänner 1871 wurde Juliana geboren. Sie starb allerdings bereits 7 Monate später, am 18. August 1874 an den Fraisen. Am 26. Oktober 1877 komplettierte Sohn Carl die Familie. Das Glück schien vorerst perfekt. Doch das Jahr 1879 brachte großes Leid ins Haus der Familie Silberer. Am 25. Juni 1879 ertrank der kleine Carl im Alter von 1½ Jahren. Die Trauer war riesengroß. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Vater Franz erlitt am 27. August desselben Jahres im Alter von nur 49 Jahren einen Schlagfluss, der ihn aus dem Leben riss. Nun stand die junge Mutter alleine da mit ihren Kindern und einer Backstube. Diese musste ein Jahr später Konkurs anmelden.

Sohn Franz besuchte 5 Klassen der Volksschule in Knittelfeld. Danach machte er nach dem Vorbild seines Vaters eine Bäckerlehre. Als Geselle folgte er einer alten Tradition und begab sich auf die Walz. Seine Wanderschaft dauerte mehrere Jahre. Er kam dabei bis nach Triest. Schließlich führte ihn sein Weg nach Graz. Dort kam er mit der radikalen Arbeiterpartei in Kontakt und schloss sich ihr an.

Mitglied der Arbeiterbewegung, Politiker

Als aktives Mitglied der Arbeiterbewegung versuchte Franz Silberer in öffentlichen Auftritten gegen die Missstände in den Bäckereien anzukämpfen und die Arbeiter zu mobilisieren. Dies tat er auch mit Publikationen und Flugblättern. Er engagierte sich für die Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen in seinem Berufsfeld. In den Betrieben wurden meist die Sonntagsruhe und das Nachtarbeitsverbot für Lehrlinge missachtet. Den jungen Arbeitskräften erhielten oft schlechte bis verdorbene Kost. Manche Lehrherren machten sogar von der Prügelstrafe Gebrauch. Silberer setzte u.a. einen wöchentlichen Ruhetag, sowie die Abschaffung des Kost- und Logiszwanges durch.

Am 15. Juli 1893 hielt er bei einer Versammlung des Stmk. Arbeiterbundes im Gasthaus „Zum König von Ungarn“ eine Rede. Zu diesem Zeitpunkt stand er bereits im Visier der polizeilichen Behörden, daher war bei dieser Veranstaltung auch ein Polizeikommissär anwesend. Dieser protokollierte die Aussagen Silberers. Im Anschluss wurde Franz Silberer verhaftet und vom Landesgericht Klagenfurt nach Wien überstellt, wo man ihn wegen Hochverrats anklagte. Man warf ihm vor, zur Revolution aufgerufen und die Abschaffung der gegenwärtigen Staats- und Gesellschaftsordnung im Sinn gehabt zu haben. Der Gerichtshof verurteilte den Angeklagten im Sinne der Anklage zu einer einmonatigen Arreststrafe. Zuvor war Franz Silberer schon zweimal wegen Landstreicherei mit dem Gesetz in Konflikt gekommen und jedes Mal entsprechend abgestraft worden.

In Wien trat Franz Silberer dann für kurze Zeit als Bäckergehilfe in die Ankerbrotfabrik ein. Diese war 1891 von den Brüdern Heinrich und Fritz Mendl gegründet worden. Silberer engagierte sich in der Favoritner Fachorganisation der Bäcker. 1898 wurde er Redakteur des sozialdemokratischen Gewerkschaftsblatts "Der Zeitgeist".

1899 verhängte man ein Druckverbot gegen ein Flugblatt Silberers. Das Schreiben trug den Titel „Fort mit der Lueger-Parteiwirtschaft! Bäckerarbeiter Wiens heraus!“

Im September 1899 rief Silberer die Arbeiterinnen und Arbeiter mittels Handzettel zu einem Brotboykott gegen die Großbäckerei von Josef Milaček in der Laxenburgerstraße 70 auf. Dieser betrieb nicht nur eine Großbäckerei, sondern war auch der Inhaber der Austria-Dampfmühle. Der Lehrherr war bekannt dafür, dass er seine Lehrlinge unmenschlich behandelte. 1893 starb dabei sogar ein Bursche. Milaček hatte ihn ohne Schuhe in die Kälte und den Schnee geschickt, um Gebäck auszuliefern und ausstehende Rechnungen einzukassieren. Als dieser um Stiefel bat, meinte der Bäcker nur, dass der Hund im Hof auch das ganze Jahr keine Schuhe anhätte. Der Bub behalf sich mit Fetzen, die er sich um die Füße wickelte. Diese boten aber keinen ausreichenden Schutz gegen die Eiseskälte. Der Lehrling erkrankte und verlangte schließlich nach einem Arzt. Milaček erwiderte, er werde ihn schon mit einem abgebrochenen Peitschenstock kurieren. Sieben Wochen später war der Lehrling tot.

Milaček zahlte schlechter als andere Bäcker und gewährte seinen Arbeitern keine Sonntagsruhe. Die Ausbeutung ging so weit, dass die Arbeiter über mehrere Monate keinen einzigen freien Tag hatten. Milaček war auch zu keinerlei Gesprächen und Verhandlungen mit dem Gehilfenausschuss der Bäckergenossenschaft bereit. Franz Silberer war inzwischen zu deren Obmann gewählt worden. Seine Bemühungen waren im Betrieb Milačeks kurzfristig zwar erfolgreich, allerdings überdauerten die erkämpften Verbesserungen nicht einmal ein Jahr. In den folgenden Jahren wurden weitere Flugblätter Silberers konfisziert und verboten. Franz Silberer ließ sich dadurch nicht einschüchtern und setzte seine ganze Kraft für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Bäckergehilfen ein. Die politische Gegenseite versuchte ihn mit allen Mitteln einzubremsen und tw. auch in Misskredit zu bringen. Dieser politische Kampf wurde oft auch vor Gericht ausgetragen.

Ende 1899 stand Franz Silberer wieder einmal als Angeklagter vor Gericht. Diesmal musste er sich gemeinsam mit 15 Bäckerarbeitern wegen des Verstoßes eines Paragraphen des Koalitionsgesetzes verantworten. Zu diesem Verfahren kam es, weil die Arbeiter, die Mitglieder eines Streikkomitees waren, am 25. September an einige Bäcker ihre Forderungen hinsichtlich Verbesserung der Arbeits- und Lohnverhältnisse der Arbeiter überbracht hatten. Diese wurden von den Arbeitgebern auch akzeptiert und durch gegenseitige Unterschrift kam ein entsprechender Vertrag zustande. Nach einiger Zeit forderten die Unternehmer aber über ihre Genossenschaft einen Rechtsvertreter an, um gegen die Übereinkunft Einspruch zu erheben. Sie erhoben den Vorwurf der Erpressung, weil sie nicht genug Zeit gehabt hätten um in der Kürze der angebotenen Bedenkzeit Ersatzkräfte für den Betrieb zu besorgen. Die Staatsanwaltschaft verwarf diesen Vorwurf, leitete aber das Ganze ans Bezirksgericht Favoriten weiter, um den Sachverhalt der Übertretung des Koalitionsgesetzes zu prüfen. Schlussendlich konnte den Unternehmern aber nachgewiesen werden, dass sie wesentlich früher von den Forderungen erfahren hatten und daher auch mehr als genug Zeit gehabt hätten entsprechend zu reagieren. Die Verhandlung endete daher mit Freisprüchen für die Anklagten.

Im März 1901 saßen Franz Silberer als Verleger und Alois Swoboda als sein Druckereileiter auf der Anklagebank. Kläger war der Bäcker Arnold Czermak. In seiner Bäckerei war im Dezember des Vorjahres ein Streik ausgebrochen, mit dem die Arbeiter für ihre Rechte kämpften. Franz Silberer unterstützte sie mit einem Flugblatt, mit dem er zum Boykott der Ware dieses Betriebes aufrief. Zu diesem Zweck hatte er alle Verschleißstellen Czermaks angeführt. Als das Schriftwerk verboten wurde, erstellte Silberer kurzerhand eine neue Version, in dem aber nur die Verkaufsstellen aufgelistet waren. Als auch dieses Flugblatt konfisziert wurde, erschien eine dritte Version, wo ausschließlich die Adressen angeführt wurden, an denen das Brot Czermaks angeboten wurde. Der Anwalt der Angeklagten konnte das Gericht davon überzeugen, dass es keine strafbare Handlung sein kann, eine Liste mit Verkaufsstellen zu publizieren. Ansonsten hätte sich ja der Bäcker selbst dieses Vergehens schuldig gemacht, da er ja auch die Adressen seiner Absatzlokale verbreitet hatte. Damit gingen die Beschuldigten mit einem Freispruch nach Hause.

Das Bäckerhandwerk teilte man damals noch in verschiedene Sparten ein. Es gab Zuckerbäcker, Lebkuchenbäcker, Weiß- und Schwarzbäcker. Während die Weißbäcker nur Weizenbrot und Semmeln herstellen durften, erzeugten die Schwarzbäcker Brot aus Roggenteig. Diese Trennung führte aber auch immer wieder zu Reibereien. So kam es auch 1901 zu einem Kampf zwischen Schwarz- und Weißbäckern, weil sich die Weißbäcker übervorteilt fühlten. Sie warfen der Gehilfenvertretung vor, die Schwarzbäcker mehr zu unterstützen als ihresgleichen. Bei der Wahl zum Obmann der Gehilfenvertreter erhielt Franz Silberer mehr als die Hälfte aller Stimmen. Damit wäre er im Amt bestätigt gewesen. Aber weder er, noch sein Stellvertreter nahmen das Mandat an. Sie sahen in der Anzahl der Stimmen eher ein Misstrauensvotum als eine Bestätigung.

Ende 1901 beschäftigte Franz Silberer wiederum das Gericht. Diesmal trat er allerdings als Kläger auf. Er bezichtigte den christlich-sozialen Gemeinderat Thomas Urban in seiner Eigenschaft als Redakteur des gewerblichen Fachblattes „Einigkeit“ der Ehrenbeleidigung. Franz Silberer war der verantwortliche Redakteur der Zeitschrift „Zeitgeist“. Darin hatte er einen Artikel herausgebracht, in dem er die Modalitäten der Vergabe freier Arbeitsstellen an arbeitslose Bäckergehilfen anprangerte. Eigentlich sollten die Arbeitslosen in einer entsprechenden Reihung berücksichtigt werden. In der Praxis bevorzugte die Genossenschaft der Bäcker aber jene Arbeitssuchenden, die in ihrer Zeitschrift „Austria“ ein kostenpflichtiges Stellengesuch inserierten. Im Falle von Streiks mussten diese Personen auch als Streikbrecher ihre Arbeit aufnehmen. Alle diejenigen, die außerhalb dieser Vermittlungen Arbeit suchten, wurden benachteiligt. Das bedeute für viele arme Schlucker bis zu 2 Jahren Arbeitslosigkeit. In der „Einigkeit“ wurde Silberers Kritik verrissen und der Verfasser als „Schurke“ und „elender Haderlump“ bezeichnet. Thomas Urban wurde zu 100 Kronen Geldstrafe und ev. 10 Tagen Arrest verurteilt.

Franz Silberer wurde Sekretär des Lebensmittelarbeiterverbandes und 1902 Redakteur der "Bäckerzeitung". Damals gab es wieder einen Prozess wg. Ehrenbeleidung. Diesmal hatte Franz Silberer den Vorstand der Grazer Bäckerinnung beleidigt. Silberer musste eine öffentliche Entgegnung in der Presse schalten. Prozesse dieser Art gab es noch viele. Die Vertreter der christlich-sozialen Partei, aber auch die Arbeitervertreter waren nicht zimperlich, wenn es darum ging, Stimmung gegen die jeweils andere Seite zu machen.

Franz Silberer wurde nicht müde, gegen Missstände in den Bäckereien anzukämpfen. Beim Bäckermeister Josef Frankenstein war z.B. eine 18-20stündige Arbeitszeit die Regel. 1903 prangerte Silberer in einem Flugblatt auch die Ankerbrotfabrik als tarifuntreu an. Der Streit mit dem Besitzer Fritz Mendl gipfelte in einer Ehrenbeleidigungsklage, die Silberer gegen Mendl eingebracht hatte. Der Angeklagte wurde vom Gericht allerdings freigesprochen.

1898-1912 war Franz Silberer Obmann des Gehilfenausschusses der Wiener Bäcker-Genossenschaft. 1911 trat er bei der Reichsratswahl für die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP) im Wahlbezirk Landstraße I an. Dabei wurde er mit 8346 Stimmen ins Abgeordnetenhaus gewählt. In seiner Amtszeit stieg die Zahl der organisierten Bäcker von 2.000 auf 9.000.

Geschichte der Bäcker in Wien

Bereits im 13. Jahrhundert waren Brot und Kuchen der Wiener Bäcker beliebt. Verkauft wurde die Ware beim „Stephansfreithof“, dem heutigen Stephansplatz. Am Graben befand sich die Vorratskammer für Brot und Getreide, das sogenannte „Brothaus“. Die Bäckerstraße erinnert noch heute daran, dass dort Brot verkauft wurde. Die Wiener Bäcker erzeugten anfangs allerdings nur kleines weißes Gebäck. Alles andere wurde aus dem Umland eingeführt.

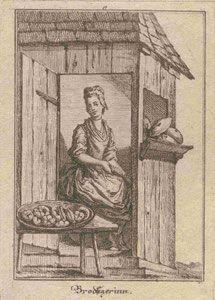

Mitte des 14. Jahrhunderts verkauften die Bäcker ihre Ware nicht mehr selbst, sondern übergaben sie an sogenannte „Brotsitzerinnen“. Diese stellten ihre Brottische bzw. Brotbänke auf dem Hohen Markt, am Hof und am Graben auf, wo sie das Gebäck feilboten. Für den Stellplatz hob die Gemeinde Wien pro Tag 1 Pfennig Miete ein.

Machte sich ein Bäcker durch den Verkauf minderwertiger Ware schuldig oder verkaufte er einen Brotlaib mit zu geringem Gewicht, wurde er mit dem „Bäckerschupfen“ bestraft. Dabei wurde der Beklagte öffentlich an den Pranger gestellt. Danach sperrte man ihn in einen Schandkorb und tauchte ihn einige Male in Wasser. Zusätzlich war er dem Spott und der Demütigung der Zuschauer ausgesetzt. Diese Form der Bestrafung hielt sich bis ins 18. Jahrhundert.

Im 19. Jahrhundert wurde das Brot besonders luftig gemacht. Dazu machte man dem Teig beim Backen Dampf. Dies erreichte man, indem man auf den Boden des Ofens feuchtes Heu legte. Ein Produkt aus der Bierbrauerei wurde bei der Broterzeugung enorm wichtig. Die Hefe kam in der Bäckerei als Backtriebmittel zum Einsatz. Sie verlieh dem Gebäck einen feineren Geschmack als Sauerteig. Im 19. Jahrhundert stellten die Bierbrauer in Wien von obergäriger auf untergärige Hefe um. Diese eignete sich aber nicht zum Backen, da sie durch das enthaltene Hopfenharz und Bitterstoffe einen bitteren Geschmack verursachte. 1846 stellte Adolf Ignaz Mautner gemeinsam mit seinem Schwiegersohn Johann Peter von Reininghaus das von ihnen entwickelte „Wiener Abschöpfverfahren“ zur industriellen Produktion von Presshefe vor. Dieses wurde im Lauf der Jahre noch verbessert und sicherte wieder feines Gebäck. Dafür wurden sie 1850 mit dem Preis der Wiener Bäckerinnung ausgezeichnet.

August Zang verhalf der Wiener Backkunst in Frankreich zu großer Bekanntheit. Er vertrieb in seiner „Boulangerie Viennoise“ in Paris nicht nur das Wiener Brot, sondern auch die „Wiener Kipferl“. Heute sind sie als „Croissant“ in aller Munde.

Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert erlebte das Brot einen Wandel. Mechanisierte Mühlen ermöglichten die Massenproduktion von Mehl. Die Einführung von Backpulver und die maschinelle Verarbeitung revolutionierten die Broterzeugung. Brot wurde damit auch für die breite Bevölkerung erschwinglich. Die Brotfabriken verdrängten langsam die Bäcker.

Privates, Tod und letzte Ruhestätte

Franz Silberer gab am 14. Feber 1897 in der Pfarrkirche St. Johann Evangelist im 10. Wiener Gemeindebezirk der 7 Jahre jüngeren Rosa Liepach (1878-1957) das Jawort. Die Braut war Näherin. Ihr Vater verdiente sein Geld erst als Fleischhauer und später als Kellermeister. Das Ehepaar Silberer bekam 2 Kinder. Das erste starb bei der Geburt, das zweite im Kleinkindalter.

Rosa Silberer verdiente schließlich als Direktorin eines großen Modehauses ihr Geld. Die Ehe der Silberers war wohl nicht sehr glücklich. Nach dem Tod des 2. Kindes wurden sie 1905 gerichtlich von Tisch und Bett geschieden. Der Trennungsgrund dürfte Mizzi Hacker geheißen haben. Franz Silberer hatte sich in das wesentlich jüngere Mädchen verliebt. Dennoch erfolgte die Trennung mit seiner Gattin im beiderseitigen Einvernehmen. Franz Silberer lebte dann mit Fr. Hacker in eheähnlichen Verhältnissen in der Hütteldorferstraße 31. Heiraten durften sie aufgrund des geltenden Eherechts aber nicht. Aus dieser Verbindung ging auch ein Mädchen namens „Gretel“ hervor.

Franz Silberer war ein begeisterter Radfahrer, Schifahrer und Bergwanderer bzw. -kletterer. Aus diesem Grund war er Mitglied bei den Naturfreunden. Er gehörte auch der photographischen Sektion der Naturfreunde an. Dabei zeigte sich, dass er nicht nur Freude an der Natur hatte, sondern auch das Talent besaß, dies stimmungsvoll auf Bildern festzuhalten.

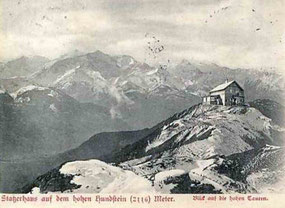

Anfang Januar 1912 nahm Franz Silberer an einer Versammlung in Laibach (Ljubljana) teil. An diese Dienstreise hängte er ein paar Urlaubstage, die er für eine größere Schitour nutzen wollte. Täglich schrieb er an seine Lebensgefährtin eine Ansichtskarte. Die letzte Nachricht schickte er am 6. Jänner in Zell am See ab. Darauf berichtete er, dass im Tal fast kein Schnee liegen würde und nur auf die Höhen weiß bedeckt seien. Als er am 15. Jänner nicht wie geplant wieder nach Hause kam, wurde eine Rettungsexpedition der Naturfreunde nach Zell/See gesandt.

Die Ermittlungen der Rettungskräfte ergaben, dass Franz Silberer in der Nacht vom 6. auf den 7. Jänner beim Zieglerwirt in Thumersbach genächtigt hatte. Es war aber weder sein Koffer, noch irgendwelche persönliche Dinge von ihm dort zurückgeblieben. In weiterer Folge startete man eine großangelegte Suchaktion. Suchtrupps durchkämmten das Gebiet, das er ihrer Meinung nach durchwandert haben musste. Auch sämtliche Schutzhäuser in der Gegend wurden aufgesucht. So weit es die Lawinengefahr zuließ, durchforstete man in den folgenden Tagen alle Hänge. Da es unablässig schneite und schon ca. 2 Meter Neuschnee lagen, musste die gefahrvolle und anstrengende Aktion allerdings abgebrochen werden. Am 21. Jänner versuchten nochmal 10 Mitglieder der Ortsgruppe Zell am See den Vermissten zu finden. Doch auch diese waren nicht erfolgreich.

Inzwischen startete die Christlich-Soziale Partei in der „Reichspost“ eine Medienkampagne gegen Silberer. Sie behaupteten, dass Franz Silberer mit Parteigeldern nach Amerika durchgebrannt sei. Sie beriefen sich dabei auf Zeugen, die den Vermissten in New York gesehen haben wollen. Nach und nach konnte aber nachgewiesen werden, dass diverse Behauptungen falsch waren.

Im März tauchte schließlich auch der Koffer Silberers auf, den er „postlagernd Westbahnhof“ verschickt hatte. Da das Gepäckstück aber nicht behoben worden war, öffnete man es schließlich von Amts wegen. Mit dem Aufgabeschein konnte es dem Abgängigen zugeordnet werden.

In der Zwischenzeit ging die Suche nach Franz Silberer weiter. Es stellte sich schließlich heraus, dass er am letzten Abend noch mit einigen Mitgliedern der Naturfreunde zusammengetroffen war. Sie boten ihm auch an, sich ihnen anzuschließen. Doch Silberer, der auch ein begeisterter Fotograf war, wollte seine Tour alleine gehen, um niemanden aufzuhalten. Er brach um ca. 6 Uhr früh auf, um den Hundstein zu besteigen. Von dort wollte er nach Maria Alm abfahren. Sein Weg führte ihn entlang des Thumersbacher Tals bis zu einer Weggabelung. Er überschritt dann den Taubenbach und ging neben dem Grünbach weiter. Doch dann zwangen ihnen einige Schneewehen zum direkten Aufstieg. Die nachfolgenden Tourengeher konnten seine Spuren bis dorthin deutlich erkennen. Sie vermuteten, dass er zwar vom Weg abgekommen sei, aber nicht weit kommen würde und daher rasch umkehren würde.

Nach den ersten erfolglosen Rettungsaktionen machten sich bis Pfingsten noch unzählige Suchtrupps auf den Weg. Auch zu den Feiertagen kommentierte die „Reichspost“ die Suche wieder als komödiantische Posse und verbreitete neuerlich die Geschichte, dass Silberer in Amerika untergetaucht sei. Wegen des schlechten Wetters beteiligten sich die Saalfeldner Genossen zu Pfingsten nicht wie vereinbart an der Expedition. Stattdessen gingen sie am 2. Juni alleine auf die Suche. Sie stiegen im Jetzgraben gegen den Hundstein auf. Dabei blieb einer der Teilnehmer zurück. Er war sehr müde und wollte sich ausruhen. Als er sich umblickte, bemerkte er ein Paar Schier. Durch diesen Fund checkte man die unmittelbare Umgebung. Am nächsten Tag konnte schließlich die Leiche von Franz Silberer geborgen werden. Franz Silberer wurde nur 40 Jahre alt. Insgesamt hatten in den vorangegangenen Monaten ca. 230 Personen in 28 Expeditionen das Gebirge durchkämmt.

Es war wohl so gewesen, dass sich Silberer trotz des fürchterlichen Wetters einen Weg über das steile Gelände gebahnt hatte. Er kam bis auf den Kamm, der den Ochsenkopf mit dem Schönwieskopf verbindet. Von dort war er in den Jetzgraben gefahren. Entweder hatte er den weiteren Weg zum Hundstein nicht gefunden oder der Sturm hatte ihn über eine Wechte hinuntergeschleudert. Der Graben war schlecht zu begehen gewesen und verengte sich in seinem Verlauf. Silberer dürfte bei dieser Wegstrecke schon enorm ermüdet gewesen sein. Er kam an eine Stelle, wo er seine Schier abschnallen musste um weiterzukommen. Er band seine Schier zusammen und lehnte sie an eine Wand. Aller Wahrscheinlichkeit nach wollte er dort Rast halten, um sich für die Weiterfahrt zu stärken. Er hatte vermutlich in der Wasserrinne hinter einem Baustrunk Schutz vor dem wütenden Schneesturm gesucht. Als die Nacht anbrach, schlief er möglicherweise vor Erschöpfung ein. Infolge der grimmigen Kälte erfror er schließlich. Die Schneemassen deckten ihn dann völlig zu.

Am 5. Juni fand in Maria Alm die Einsegnung des Toten statt, dann wurde er nach Saalfelden gebracht. Von dort transportierte man den verlöteten Metallsarg mit dem Verstorbenen via Bahn nach Wien. Er wurde in einem eigenen Waggon mitgeführt, der plombiert wurde. Dieser trug die Aufschrift „Reichsratsabgeordneter Franz Silberer". Am Westbahnhof wurde der Wagen vor der Ankunftshalle abgekoppelt. Eine Gruppe von Angehörigen, Freunden, Bekannten und offiziellen Vertretern der Sozialdemokratischen Partei empfingen ihn dort. Sie warteten, bis der Sarg in einen Fourgon geschoben wurde, der ihn in die letzte Wohnung des Verstorbenen, im 3. Stock der Hütteldorferstraße 31, brachte.

Das Begräbnis war für den nächsten Tag, den 6. Juni 1912 angesetzt. Zur Aufbahrung in der Wohnung kamen unzählige Menschen, um zu kondolieren und Kränze zu überbringen. Bald war der ganze Hof und die Straße übersäht mit Blumenspenden. Gegen 14 Uhr trug man den Toten aus dem Haus und unter Posaunenklängen schob man den Sarg in einen Leichenwagen, der von schwarzen Pferden gezogen wurde. Der Musikerbund ließ einen Trauerchoral erklingen und die Gesangssektion der Bäcker stimmte das Lied „Ein Sohn des Volkes will ich sein und bleiben“ an. Der Trauerkondukt bewegte sich dann langsam Richtung Kandlgasse zum Sitz der Bäckergewerkschaft. Den Weg säumten abertausende Menschen. Vertreter der Bäckerorganisationen, der Naturfreunde und etlicher anderer Organisationen schlossen sich nach und nach dem Trauerzug an. Im Hof des Bäckerhauses hatten sich fast alle Abgeordneten, Partei- und Gewerkschaftsfunktionäre, sowie Gemeinderäte eingefunden. Als der Leichenwagen dort eintraf, wurde er mit einem Trauerchoral empfangen und zum Abschied das Lied „Ruhe, müder Wanderer“ angestimmt. Um etwa 14.30 Uhr setzte sich die Spitze des Zuges Richtung Schwarzenbergplatz in Bewegung. Der Leichenzug war bereits so lang, dass die ersten Delegationen gegen 15.15 bereits den Schwarzenbergplatz erreichten, der Wagen mit dem Verstorbenen aber gerade erst vom Bäckerhaus abfuhr. Die wartenden Trauergäste reihten sich hinter dem Leichenwagen ein. Vom Schwarzenbergplatz aus bildeten die Menschen dann ein Spalier bis zur Mariahilferkirche, sodass der Tote durch eine Menschengasse gefahren wurde. An der Kleidung und an div. Accessoires der Trauergäste konnte man erkennen, zu welcher Organisation sie gehörten. Da standen Personen, die eine rote Nelke im Knopfloch stecken hatten, uniformierte Eisenbahner, Naturfreunde in ihrer Touristenkleidung- oder Bergtracht und viele andere mehr, die rote und schwarze Fahnen mitführten. Dem Leichenwagen voran fuhr eine große Gruppe von Radfahrern. Es folgten in Sechserreihen ca. 1.600 Naturfreunde. Viele Kranzträger und 3 Blumenwägen transportierten die floralen Spenden. Neben dem Leichenwagen schritten links und rechts je 6 Funktionäre der Bäckerorganisation. Sie trugen ebenfalls Kränze. Neben ihnen säumten sechzehn Vertreter der Naturfreunde den Wagen. Es waren Vertreter jener Genossen, die an der Suche nach Silberer teilgenommen hatten. Hinter dem Wagen ging jener Mann aus Saalfelden, der die Leiche Silberers gefunden hatte. Ihm wurde nicht nur der Dank seiner Partei zuteil. Er erhielt auch das Preisgeld der Reichspost, die dieses zum Spott ausgeschrieben hatte, weil sie davon ausgegangen war, dass Silberer im Ausland leben würde. Hinter dem Sarg folgte dann ein langer Zug von Abgeordneten, Partei- und Gewerkschaftsfunktionären und Vertreter der Bezirke. Das Ende bildeten die Wagen mit den Angehörigen. Wie beliebt der Tote gewesen war, zeigte sich in manch rührender Szene. So sprang auf der Strecke plötzlich ein Kellerbursche mit schmutzigem Arbeitskittel und einem Strauß roter Nelken auf die Straße. Er bat einen Begleiter des Trauerzuges, seine Blumen dem Toten auf den Sarg zu legen. Er könne leider selbst nicht mitkommen.

Bis ca. 16.30 Uhr mussten die Menschen in brütender Hitze am Schwarzenbergplatz ausharren, bis der Leichenwagen diese Station passierte. Hier löste sich der Trauerzug auf. 50 Omnibusse standen für jene Vertreter bereit, die Franz Silberer bis auf den Zentralfriedhof begleiten wollten. Der Rest drängte sich in die Straßenbahn. Am Friedhof wurde der Sarg in der Nähe der Kirche zum Hl. Borromäus ausgeladen. Das letzte Stück bis zu Silberers Grabstätte in der Gruppe 78A, Reihe 26, Nummer 20, wurde zu Fuß zurückgelegt. Auch hier säumten wieder tausende Menschen den Weg. Am offenen Grab verabschiedete man Silberer musikalisch und dann wurde der Sarg in die Tiefe versenkt. Der Abgeordnete Engelbert Pernerstorfer hielt eine ergreifende Grabrede. Anschließend folgten Ansprachen noch Vertretern der Gewerkschaftlichen Kommission Österreichs, der organisierten Bäckerarbeiter und der Naturfreunde. Sie alle würdigten das Leben und die Taten des Verblichenen. Laut Zeitungsberichten nahmen ca. 80.000 Menschen an den Begräbnisfeierlichkeiten teil.

An der Auffindungsstelle des Leichnams errichteten Genossen der sozialistischen Partei ein Kreuz mit der Aufschrift: "Franz Silberer, verunglückt 6.1.1912, gefunden 3.6.1912". Zeitgleich mit dem Begräbnis wurde dort eine Gedenkfeier veranstaltet. 10 Jahre nach dem tragischen Unglück beschloss der Lebensmittelarbeiterverband, dort einen Gedenkstein zu errichten. Dieser wurde im Juni 1923 feierlich eingeweiht.

Doch auch nach Silberers Begräbnis gab es noch so manche Aufregung. Die christlich-soziale österreichisch-ungarische Eisenbahnerzeitung setzte ihre Verunglimpfungen des Toten fort. In Form einer Parte schrieb sie, dass Silberer auferstanden sei. Während man ihn in Wien mit Krokodilstränen beweine, lebe er sorgenfrei in Amerika. Kranzspenden würden abgelehnt, dafür seien Geldspenden erwünscht. Theresia Silberer, eine Schwester von Franz Silberer, reichte daraufhin Klage gegen den Redakteur des Blattes ein. Der Richter verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe in der Höhe von 120 Kronen. Ebenso musste er in seiner und in der Arbeiterzeitung sein Urteil veröffentlichen. Gegen einige andere Blätter, die in ähnlicher Manier geschrieben hatten, allen voran die „Reichspost“, gab es ebenfalls Prozesse.

Aber auch die geschiedene Frau Franz Silberers, Rosa Silberer, ließ dem Toten keine Ruhe. Bereits nach dem Fund seiner Leiche setzte sie sich als bedauernswerte Witwe in Szene. Sie wollte, dass der Tote in ihrer Wohnung aufgebahrt werden solle. Weiters forderte sie, dass alle offenen Diäten und Zahlungen für Silberer an sie ausgezahlt werden. In der Redaktion der Arbeiterzeitung lieferte sie einen hysterischen Auftritt, weil sie als Witwe und damit als rechtmäßige Erbin anerkannt werden wollte. Auch die Zuwendung der Bäckervertretung für das minderjährige Kind Silberers, das er mit seiner Lebensgefährtin hatte, missgönnte sie diesem. Sie erhob Einspruch dagegen, dass alle Institutionen, bei denen Silberer Mitglied gewesen war, ihre Hinterbliebenenunterstützung der Lebensgefährtin Silberers zukommen ließen. Dies hatte aber Franz Silberer schon in seinem Testament geregelt. Alle Zuwendungen sollten Mizzi Hacker und seiner Tochter Grete zukommen. Weiters bat er darin, zu verhindern, dass seine geschiedene Gattin nach seinem Tod Zutritt zu seiner Wohnung oder seiner Bahre erhalte. Zum Schutz seiner Tochter wollte er auch nicht, dass Frau Silberer sich an seinem Leichenbegängnis beteilige.

Rosa Silberer beklagte öffentlich, dass sie in ihrer Ehe eine Zeitlang das Geld für die Familie verdienen musste, während ihr Ehemann arbeitslos bzw. mit Lernen beschäftigt war. Als bessere Zeiten einkehrten, hätte er die freie Liebe entdeckt. Während sie weiterhin arbeitete, hätte es der Neuerwählten ohne Arbeit an nichts gefehlt. Sie prangerte außerdem an, dass nicht sie, sondern die Konkubine Nutznießerin der Witwenpension und des Sterbegeldes ihres Mannes sei. Ihrer Meinung nach stünde es nur ihr zu. Das Testament ihres geschiedenen Mannes bezeichnete sie als Fälschung.

Der Zentralverband der Bäckerarbeiter Österreichs ließ für Franz Silberer ein Grabdenkmal errichten. Es ist ein rechteckiger Kunststeinblock mit einer massiven Bronzemedaille, die Franz Silberer zeigt. Darüber befindet sich ein Hochrelief des Bildhauers Anton Sell, das einen Bergwanderer darstellt, der sich mit großer Mühe seinen Weg bahnt. Die feierliche Enthüllung des Grabsteines fand am 7. Jänner 1913 statt. Neben den Angehörigen kamen viele Menschen um dieser Feier beizuwohnen und sich nochmals an Franz Silberer zu erinnern. Auch am 8. Juni, ein Jahr nach dem Begräbnis Silberers, veranstalteten die Bäckerarbeiter wieder eine Gedenkfeier an seinem Grab am Zentralfriedhof, bei der sich auch Vertreter der sozialdemokratischen Partei einfanden. Nach dieser Feier kam es erneut zu Verleumdungen in den Medien. Die Reichspost veröffentlichte einen Artikel, in dem behauptet wurde, dass Frau Rosa Silberer am Grab von einer anderen Frau wüst beschimpft worden sei. Weiters sei der Kranz von Frau Silberer, den sie schon am Vormittag dort niedergelegt hatte, zertreten und abseits gelegen. Andere Blätter wiederum dementierten diese Geschichte. Angeblich war Frau Silberer gar nicht zugegen und auch von Störungen irgendeiner Art wusste niemand.

Mitte 1914 strengte Frau Silberer wieder ein Gerichtsverfahren an, um an das Erbe und das Witwengeld nach ihrem geschiedenen Mann zu kommen. Das Gericht wies aber schließlich die Klage ab, da Frau Silberer weder aufgrund des vorliegenden Testaments noch aufgrund der geltenden rechtlichen Grundlage anspruchsberechtigt war.

Franz Silberer wurde von seinen Genossen und den Naturfreunden nicht vergessen. Alljährlich fand am 11. Juni eine Gedenkfeier am Hundstein. Auch am Zentralfriedhof wurden immer wieder Feiern abgehalten. Zum 20jährigen Jubiläum fanden sich wieder viele Vertreter der Politik, der Naturfreunde und viele andere ein, um dem Verunglückten zu gedenken. 1927/28 ließ die Gemeinde Wien am Kardinal-Nagl-Platz 14 nach den Plänen des Architekten Georg Rupprecht eine Wohnhausanlage erbauen. Der Gemeinderatsausschluss beschloss, dem Bau den Namen „Franz Silberer Hof“ zu geben. Er hatte ja seinerzeit bei den Reichsratswahlen für den 3. Bezirk kandidiert.

Bildquellen:

- Geburts- und Heiratsmatrikel Franz Silberer: Matricula Online

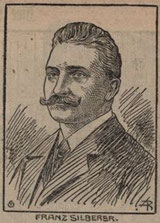

- Franz Silberer: Wienbibliothek online

- Wahl der Gehilfenvertretung der Bäckergehilfen 1899: Arbeiter Zeitung v. 3.12.1899, Seite 14: Anno ONB

- Austria Dampfmühle: Sperlings Postkartenverlag (M. M. S.) (Hersteller), 10., Allgemein - Mehrbildkarte, Ansichtskarte, 1900–1905, Wien Museum Inv.-Nr. 58891/991, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/118079/)

- Gehilfenversammlung und Wahl 1900: Arbeiter Zeitung v. 2. April 1900, Seite 14: Anno ONB

- Gehilfenversammlung 1901: Arbeiter Zeitung v. 26. März 1901, Seite 8: Anno ONB

- Gehilfenversammlung: Arbeiter Zeitung v. 1. Oktober 1911, Seite 26: Anno ONB

- Franz Silberer: Österr. Illustrierte Zeitung v. 16. Juli 1911, Seite 21: Anno ONB

- Ehrenerklärung: Arbeiterwille v. 11. September 1902, Seite 4: Anno ONB

- Geehrte Redaktion: Das Vaterland v. 17. Juli 1904, Seite 12: Anno ONB

- Auf zur Stichwahl im VII. Wahlkreis für Franz Silberer - Reichsratswahlen: ÖNB Digital

- Brotsitzerin: Jakob (Jacob) Adam (Künstler), "Abbildungen des gemeinen Volks zu Wien", Blatt 17: "Brodsizerinn. Une femme que vend le pain.", 1777, Wien Museum Inv.-Nr. 20553/17, CC0

- Bäckerschupfen: Bermann(1880) p0391 Bäckerschupfen.jpg, Wikimedia gemeinfrei

- Hammerbrot: Arbeiter Zeitung v. 12. Mai 1911, Seite 7: Anno ONB

- Kronenbrot: Illustrierte Kronen Zeitung v. v. 4. April 1911, Seite 13: Anno ONB

- Ankerbrot: Arbeiter Zeitung v. 23. Oktober 1898, Seite 13: Anno ONB

- Franz Silberer: Illustrierte Kronen Zeitung v. 4. Juni 1912, Seite 4: Anno ONB

- Statzerhaus am Hundstein: Postkarte 1905 Wikipedia

- Auswaggonierung des Sarges: llustrirtes Wiener Extrablatt v. 6. Juni 1912, Seite 8: Anno ONB

- Bilder vom Grabstein am ZF: © Karin Kiradi

- Gedenkstein am Hundstein: Die Leuchtrakete, September 1911, Seite 11: Anno ONB

- Franz-Silberer-Hof: © DI Gerald Edelmann

Quellen:

- Das rote Wien, Weblexikon der Wiener Sozialdemokratie

- Parlament Österreich

- Geschichte Wiki Wien

- Der Fall "Saunigls": ÖGB

- Grazer Volksblatt v. 18. März 1880, Seite 7: Anno ONB

- Freie Stimmen v. 14. Oktober 1893, Seite 3: Anno ONB

- Grazer Tagblatt v. 26. August 1894, Seite 3: Anno ONB

- Wiener Zeitung v. 17. Juni 1899, Seite 21: Anno ONB

- Arbeiter Zeitung v. 24. September 1899, Seite 9: Anno ONB

- Arbeiter Zeitung v. 16. Dezember 1899, Seite 7: Anno ONB

- Ostdeutsche Rundschau v. 15. März 1901, Seite 7: Anno ONB

- Ostdeutsche Rundschau v. 25. April 1901, Seite 7: Anno ONB

- Arbeiter Zeitung v. 20. November 1901, Seite 8: Anno ONB

- Freiheit v. 25. April 1903, Seite 5: Anno ONB

- Neues Wiener Tagblatt v. 1. Mai 1903, Seite 9: Anno ONB

- Arbeiter Zeitung v. 14. Juni 1904, Seite 8: Anno ONB

- llustrirtes Wiener Extrablatt v. 28. August 1904, Seite 11: Anno ONB

- Arbeiter Zeitung v. 29. August 1904, Seite 4: Anno ONB

- Der Naturfreund 1912, Seite 185: Anno ONB

- Illustrierte Kronen Zeitung v. 2. März 1912, Seite 6: Anno ONB

- Die Zeit v. 28. März 1912, seite 19: Anno ONB

- Reichspost v. 29. März 1912, Seite 7: Anno ONB

- Die Neue Zeitung v. 30. März 1912, Seite 5: Anno ONB

- Gleichheit v. 19. April 1912, Seite 1: Anno ONB

- Reichspost v. 29. Mai 1912, Seite 18: Anno ONB

- Arbeiter Zeitung v. 3. Juni 1912, Seite 1: Anno ONB

- Arbeiter Zeitung v. 6. Juni 1912, Seite 9: Anno ONB

- Neues Wiener Journal v. 6. Juni 1912, Seite 9: Anno ONB

- Illustrierte Kronen Zeitung v. 6. Juni 1912, Seite 2: Anno ONB

- Arbeiter Zeitung v. 7. Juni 1912, Seiten 1-4: Anno ONB

- Die Neue Zeitung v. 21. August 1912, Seite 6: Anno ONB

- Arbeiter Zeitung v. 21. August 1912, Seiten 8-9: Anno ONB

- Deutsches Volksblatt v. 25. Dezember 1912, Seite 10: Anno ONB

- Arbeiter Zeitung v. 28. Dezember 1912, Seite 7: Anno ONB

- Deutsches Volksblatt v. 29. Dezember 1912, Seite 6: Anno ONB

- Arbeiter Zeitung v. 7. Januar 1913, Seite 5: Anno ONB

- Arbeiter Zeitung v. 12. Jänner 1913, Seite 5: Anno ONB

- Arbeiter Zeitung v. 4. Juni 1913, Seite 6: Anno ONB

- Arbeiter Zeitung v. 10. Juni 1913, Seite 8: Anno ONB

- Arbeiter Zeitung v. 15. Juni 1913, Seite 8: Anno ONB

- Arbeiter Zeitung v. 14. Juli 1914, Seite 5: Anno ONB

- Die Zeit v. 14. Juli 1914, Seite 5: Anno ONB

- Das Kleine Blatt v. 12. September 1929, Seite 9: Anno ONB

- Rathauskorrespondenz 1929: Wienbibliothek online

- Arbeiter Zeitung v. 14. Juni 1932, Seite 4: Anno ONB

Kommentar schreiben