Komponist und sehr erfolgreicher Verfasser von Wienerliedern.

Herkunft und Jugend

Moriz Krakauer wurde 1833 in Komorn (Komárno), einer Stadt in der Slowakei, die damals zur Habsburgermonarchie gehörte, in eine jüdische Familie geboren. Später wohnte er in Szerdahely, wo er auch am 10. November 1863 die 18jährige Katharina Weisz heiratete.

Die Familie wurde mit 2 Söhnen komplettiert:

- Heinrich (1864-1918)

- Alexander (1866-1894)

1864 erblickte am 15. Juli ihr gemeinsamer Sohn Heinrich das Licht der Welt. Zwei Jahre später kam am 22. Dezember 1866 Sohn Alexander zur Welt. Fälschlicherweise wird in vielen Quellen der 24. Dezember als sein Geburtstag angegeben.

Die Familie übersiedelte dann in den 1870er Jahren nach Wien, wo sie sich im 6. Bezirk, in der Millergasse 6 ansiedelten. Moriz Krakauer gründete dort die Fächerfabrik „Krakauer & Co.“ Die Spezialität des Unternehmens waren Stielfächer.

Heinrich stieg nach seiner Ausbildung in das Unternehmen des Vaters ein. Weil die Fächer bei Krakauer ausschließlich in Handarbeit hergestellt wurden, lehnte Heinrich einen Beitritt zur Unfallversicherung für seine Arbeiter ab. Die Beitragsleistungen würden die Arbeitnehmer nur unnötig finanziell belasten, meinte er. Heinrich war Vorstand-Stellvertreter der Genossenschaft der Kammmacher, Fächermacher und Beinschneider. 1893 strengte er die Abspaltung der Fächermacher aus diesem Verband an und gründete eine eigene Genossenschaft der Fächermacher. 1903 übersiedelte das Unternehmen und die Familie in die Stumpergasse 29. Heinrich war ein begeisterter Radfahrer. Oftmals hielt er sich dabei aber scheinbar nicht an die Verkehrsvorschriften. 1897 wurde eine Geldstrafe von 10 Gulden gegen ihn verhängt, weil er ohne Bremsen und viel zu schnell unterwegs war. 1904 verlobte er sich mit Olga Kallich. Aus der geplanten Heirat ist aber scheinbar nichts geworden, denn Olga heiratete 1905 den Zahnarzt Dr. Arthur Morrell. 1905 verkaufte Heinrich das Haus seines Vaters in der Stumpergasse.

Alexander litt seit seiner Kindheit an einer Lungenkrankheit. Schon früh zeigte sich sein musikalisches Talent. Dennoch begann er ein Studium an der Technischen Hochschule (1885-1887). Schließlich sollte er doch auch im väterlichen Betrieb mitarbeiten. Alexander erhielt bei Prof. Meinecke eine Violin-Ausbildung. Schon bald kehrte er der Technik den Rücken und widmete sich voll und ganz der Musik. Bei diesem Schritt dürfte wohl auch seine Krankheit eine Rolle gespielt haben. Seine schlechte gesundheitliche Konstitution erlaubte es ihm wohl nicht, sich als Techniker in der Fächerfabrikation zu betätigen.

Am 9. Dezember 1892 starb Katharina Krakauer im Alter von 49 Jahren an Nierenschrumpfung. Sie wurde im israelitischen Teil des Zentralfriedhofs bei Tor 1 beerdigt. Das Grab befindet sich in der Gruppe 20/22/14.

Musikalisches Schaffen

Alexanders große Leidenschaft war Wien. Schon sehr früh komponierte er Wienerlieder und schrieb meist auch selbst den Text dazu. Seine Dichtungen verfasste er meist im Wiener Dialekt. Schon bald erfreuten sich seine Werke großer Beliebtheit. Einige namhafte Sänger, wie Alexander Girardi, Edmund Guschelbauer und Julius Wittels übernahmen Krakauers Werke in ihr Repertoire.

Von Alexanders zahlreichen Kompositionen wurden einige allgemein bekannt. Darunter waren z.B. „O, du schöne Adelheid", „Mein Liebchen wohnt am Donaustrand", ,,Du guata Himmelsvoda". Das Publikum liebte auch seine Couplets wie „Die wahre Liebe ist das nicht", „Wiener Schusterbuben-Lied", „Gold und Silber", „Als der Mond trat aus den Wolken" und viele andere Lieder aus seiner Feder.

1889 erschienen folgende 3 Neuerscheinungen von ihm: das Walzerlied „Vindobona, thua di' trösten", ein Walzer-Rondo „Eduard, du Herzensdieb" und „Pratermarsch". Im selben Jahr sang Alexander Girardi in der Gesangsposse „Wiener Luft“ das Lied „Da brandelt's“. Text und Musik stammten von Alexander Krakauer. Am deutschen Theater wurde die Gesangsposse „Der Herr von Kemmelbach" aufgeführt. Auch dafür stammte sowohl Text als auch Melodie von Alexander Krakauer. 1890 erschien im Krämer-Verlag das Lied „Blaue Augen", das u.a. auch im Stück „Susette“ am Carl-Theater zum Einsatz kam. Im Carl-Theater gelangte auch das Singspiel „Herr Franz“ zur Aufführung. Eines seiner bekanntesten Lieder wurde das „Schusterbuben-Lied“.

1891 gelangte am Theater an der Wien die Posse „Der letzte Nock" mit Girardi in der männlichen Hauptrolle zur Uraufführung. Alexander Krakauer schrieb für dieses Stück ein Couplet mit dem Refrain „Wenn der Mond tritt aus den Wolken". Im Raimund-Theater gab man das Volksstück „Die Arbeit hoch!" Auch da erklang die Musik Krakauers. 1891 veröffentlichte Krakauer auch die musikalisch-parodistische Einlage „Eine moderne Ehe“.

Seine letzten Arbeiten waren „Was Menschenhände alles können“, die „Schnadahüpfeln“ und eine unvollendet gebliebene Operette, an welcher Krakauer auch die letzten Tage vor seinem Tod noch arbeitete. In 7 Jahren hatte er über 100 Werke geschaffen.

Tod und letzte Ruhestätte

Der junge Komponist war durch seine Krankheit fast immer stark eingeschränkt. Das ist wohl auch ein Grund dafür, dass er nie selbst seine Werke dirigierte oder zum Besten gab. 1892 begab er sich zu einem Kuraufenthalt nach Ägypten. Danach versuchte er sich in Abbazia zu erholen. Schon damals erlitt er einen heftigen Blutsturz. Er erholte sich aber wieder und machte sich mit neuer Kraft ans Komponieren. Doch Alexander Krakauer schonte sich nicht und sein Körper hielt seinem Arbeitsausmaß nicht stand. Anfang 1894 bremste ihn ein Rückschlag ein.

Im Sommer 1894 wollte er gemeinsam mit seinem Freund Julius Wittels, der ebenfalls lungenleidend war, zur Erholung nach Bad Gleichenberg fahren. Die Abreise verzögerte sich aber durch eine Unpässlichkeit Wittels. Am 18. Juni 1894 brachen sie schließlich gemeinsam mit dem Zug auf. Am Grazer Bahnhof musste Krakauer den Zug plötzlich verlassen. Er erlitt einen derart heftigen Blutsturz, dass er innerhalb weniger Minuten an Ort und Stelle verstarb. Der herbeigerufene Chefarzt der Rettungsabteilung konnte nur mehr den Tod feststellen. Der Todeszeitpunkt wurde mit 13:30 Uhr angegeben. Den Leichnam brachte man dann vorübergehend in die Totenkammer des Städtischen Krankenhauses. Alexander Krakauer wurde nur 27 Jahre alt. Er wurde dann nach Wien überführt .

Am 21. Juni 1894 wurde er in der israelitischen Abteilung des Zentralfriedhofs bei Tor 1 unter großer Beteiligung der Bevölkerung zu Grabe getragen. Unter den Trauergästen befanden sich neben Vertretern des Raimund- und des Carl-Theaters auch die Schrammeln und Künstler wie Alfred Grünfeld, Gustav Pick, Charles Weinberger, Karl Costa, Hans Schließmann, und viele andere. Der Prediger Dr. Taglicht hielt die Grabrede. Carl Blasel überbrachte einen Kranz des Carl-Theaters, auf dem stand: „Du guater Himmelvater, nimm ihn auf in dein Paradies“.

Beerdigt wurde Alexander Krakauer bei seiner Mutter, im Grab in der Gruppe 20, Reihe 22, Nr. 14. Als Grabinschrift hätte diese Zeile aus einem seiner Lieder gepasst: " Du guater Himmelvoder, i brauch kein Paradies, I bleib jetzt liaba doda, weil mein Wean für mich ´s Himmelreich is. "

Die Hinterbliebenen von Alexander Krakauer betrauten den aus Deutschland stammenden Sänger Pius Rivalier (eigentlich Baron von Meysenbug) mit der Durchsicht des musikalischen Nachlasses. Diese Aufarbeitung der Manuskripte brachte eine fertige Ballettpartitur, sowie einige unveröffentlichte Lieder, Couplets und musikalische Skizzen zu Tage. Diese wurden verlegt und der Reinerlös einem wohltätigen Zweck gespendet. Ein Teilnachlass von Alexander Krakauer befindet sich heute in der Wienbibliothek im Rathaus.

Moriz Krakauer starb am 22. Dezember 1902 an Leberkrebs. Sein Sterbetag fiel auf den Geburtstag seines verstorbenen Sohnes Alexander. Die sterblichen Überreste von Moriz Krakauer wurden im o.g. Familiengrab beigesetzt. Im Zweiten Weltkrieg schlug ganz in der Nähe eine Fliegerbombe ein. Dadurch wurde der Grabstein fast zur Gänze zerstört. Eine Inschrift, die leider kaum mehr zu entziffern ist, lautet: "Von Gott und den Menschen geliebt, bleibt sein Andenken im Segen". Der oberste Teil des Steines ist abgebrochen und liegt daneben. Darauf befindet sich eine Lyra.

Heinrich Krakauer blieb nach seiner geplatzten Verlobung zeit seines Lebens ledig. Er wohnte in der Mariahilfer Straße 115. Am 26. September 1918 starb er im Alter von 54 Jahren an einem Herzfehler. Seine letzte Ruhestätte befindet sich am neuen jüdischen Friedhof des Zentralfriedhofs bei Tor 4 in der Gruppe 4/29/8.

Bildquellen:

- alle Geburts-, Heirats- und Sterbematrikel: Familysearch

- Alexander Krakauer: Wien Museum Online-Sammlung: Rudolf Krziwanek (Fotograf), um 1894, Wien Museum Inv.-Nr. 76622/187, CC0

- Danksagung anl. Tod v. Katharina Krakauer: Neue Freie Presse v. 16. Dezember 1892, Seite 18: Anno ONB

- Alexander Krakauer: Wien Museum Online-Sammlung: Unknown (Photographer), before 1895, Wien Museum Inv.-Nr. 57039, CC0

- Werknennungen:

-

- Neue Freie Presse v. 8. September 1889, Seite 12: Anno ONB

- Neue Freie Presse v. 13. April 1890, Seite 12: Anno ONB

- Neue Freie Presse v. 25. September 1890, Seite 12: Anno ONB

- Neue Freie Presse v. 12. Oktober 1890, Seite 14: Anno ONB

- Neue Freie Presse v. 9. November 1890, Seite 14: Anno ONB

- Neue Freie Presse v. 1. Januar 1892, Seite 16: Anno ONB

- Neue Freie Presse v. 10. Juli 1892, Seite 13: Anno ONB

- Neue Freie Presse v. 30. Oktober 1892, Seite 14: Anno ONB

- Neuigkeits-Welt-Blatt v. 2. Februar 1893, Seite 35: Anno ONB

- Neue Freie Presse v. 12. Februar 1893, Seite 15: Anno ONB

- Prager Abendblatt v. 18. September 1893, Seite 7: Anno ONB

- Neue Freie Presse v. 17. Dezember 1893, Seite 15: Anno ONB

- Neue Freie Presse v. 8. Juli 1894, Seite 14: Anno ONB

- Parte Alexander Krakauer: Neues Wiener Journal v. 20. Juni 1894, Seite 8: Anno ONB

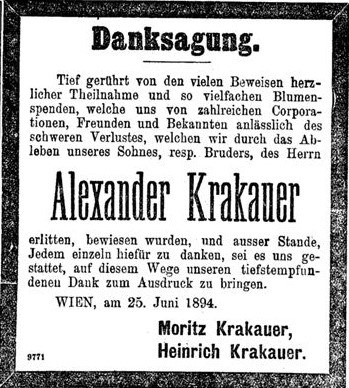

- Danksagung Alexander Krakauer: Neue Freie Presse v. 26. Juni 1894, Seite 15: Anno ONB

- Fotos v. Grab Alexander Krakauers: © Karin Kiradi

- Foto v. Grab Heinrich Krakauers: © Karin Kiradi

Quellen:

- Wikipedia

- Wien Geschichte Wiki

- Musik-Austria

- Viennatouristguide

- Österr. Biographisches Lexikon

- Österr. Musiklexikon

- Neue Freie Presse v. 13. Juli 1889, Seite 6: Anno ONB

- Wiener Allgemeine Zeitung v. 29. August 1889, Seite 3: Anno ONB

- Pester Lloyd v. 14. Oktober 1889, Seite 3: Anno ONB

- Neue Freie Presse v. 20. September 1890, Seite 7: Anno ONB

- Kikeriki v. 2. Oktober 1890, Seite 3: Anno ONB

- Figaro v. 1. November 1890, Seite 7: Anno ONB

- Wiener Salonblatt v. 1. November 1890, Seite 8: Anno ONB

- Wiener Allgemeine Zeitung v. 1. Februar 1891, Seite 7: Anno ONB

- Das interessante Blatt v. 27. Oktober 1892, Seite 5: Anno ONB

- Neue Freie Presse v. 18. Januar 1893, Seite 8: Anno ONB

- Das Vaterland v. 8. März 1893, Seite 7: Anno ONB

- Grazer Tagblatt v. 13. Dezember 1893, Seite 4: Anno ONB

- Grazer Tagblatt v. 19. Juni 1894, Seite 3: Anno ONB

- Neue Freie Presse v. 19. Juni 1894, Seite 5: Anno ONB

- Grazer Volksblatt v. 20. Juni 1894, Seite 3: Anno ONB

- Die Presse v. 22. Juni 1894, Seite 10: Anno ONB

- Das interessante Blatt v. 28. Juni 1894, Seite 6: Anno ONB

- Die Neuzeit v. 29. Juni 1894, Seite 6: Anno ONB

- Neue Freie Presse v. 22. November 1894, Seite 8: Anno ONB

- Neue Freie Presse v. 28. August 1897, Seite 7: Anno ONB

- Reichspost v. 1. September 1897, Seite 6: Anno ONB

- Neues Wiener Journal v. 23. Dezember 1902, Seite 5: Anno ONB

- Neues Wiener Tagblatt v. 20. Januar 1904, Seite 26: Anno ONB

- Illustrirtes Wiener Extrablatt v. 29. März 1905, Seite 16: Anno ONB

Kommentar schreiben

Lindengrün Erich (Donnerstag, 06 März 2025 15:34)

Liebe Karin)

Wieder eine interessante Geschichte, ich bewundere dich.

Christiane Russ (Donnerstag, 06 März 2025 22:03)

Danke, sehr geehrte Frau Kiradi, für Ihr unermüdliches Engagement, mit dem Sie Ihre Berichte so informativ zusammenstellen. Immer wieder gerne lese ich Ihre Texte und bedanke mich vielmals!!