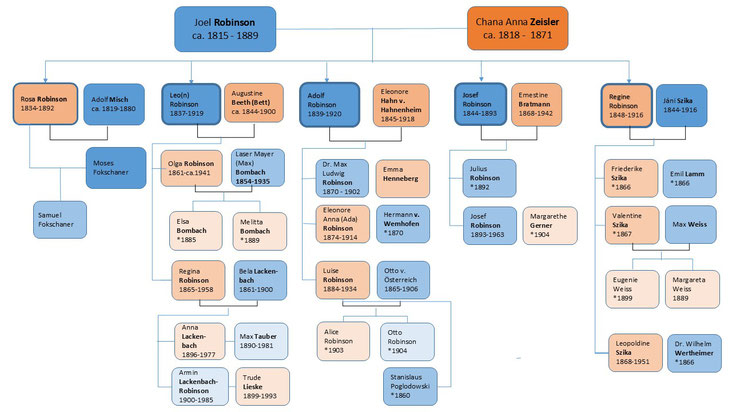

Die jüdische Familie Robinso(h)n brachte einige interessante Persönlichkeiten hervor. Darunter waren mehrere Sänger und Schauspieler. Es gab auch eine besondere Beziehung zum Kaiserhaus. Die Vorfahren dieser Familie stammen aus Stanislau in Galizien, dem heutigen Ivano-Frankivsk in der Ukraine. Lesen Sie doch auch Teil 1 und Teil 2 dieser Familiengeschichte!

Die Schreibweise des Familiennamens wandelte sich im Laufe der Zeit. Innerhalb der Familie kam sowohl die Form "Robinsohn" als auch "Robinson" zur Anwendung. Der Einfachheit halber verwende ich hier einheitlich "Robinson".

Fam. Josef Robinson und Ernestine Bratmann

Josef Robinson (1844-1893) war das 4. Kind von Joel und Anna Robinson. Er kam am 15.08.1844 in Stanislau zur Welt. Aufgewachsen ist er allerdings in Wien, wohin seine Eltern bald nach seiner Geburt übersiedelten. Josef arbeitete zuerst als Beamter. Als sein Schwager Adolf Misch 1880 starb, stieg er in dessen Spedition ein und führte sie gemeinsam mit seiner Schwester Rosa weiter.

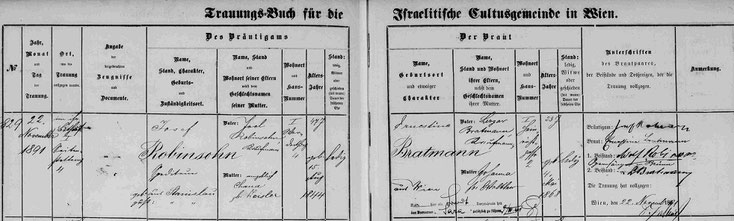

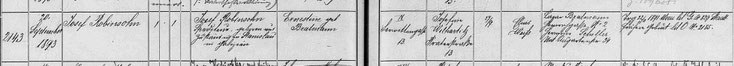

Mit 47 Jahren heiratete Josef am 22. November 1891 in einem israelitischen Bethaus im 1. Wiener Gemeindebezirk die 23jährige Ernestine Bratmann (1868-1942). Als Beistand fungierte sein Bruder und Opernsänger Adolf Robinson. Ernestine war die Tochter eines Kaufmanns. Gewohnt hat das Paar im 9. Bezirk, in der Glasergasse 7.

Im Juli 1892 starb Josefs Schwester Rosa im Alter von 59 Jahren in Karlsbad. Nun übernahm Josef die alleinige Führung der Spedition.

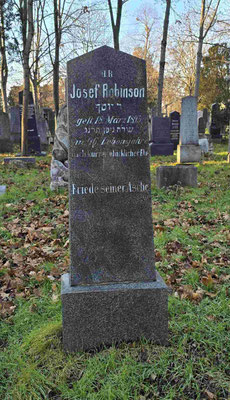

Am 26. September 1892 kam Sohn Julius zur Welt. Doch Josef starb nur 6 Monate später. Am 18. März 1893 erlag er im Alter von nur 49 Jahren einem Schlagfluss. Auf der Todesanzeige wurde sein Alter fälschlicherweise mit 46 Jahren angegeben. Sein Leichnam wurde im Sterbehaus in der Hohenstaufengasse 6 aufgebahrt und 2 Tage nach Josefs Ableben am israelitischen Teil des Zentralfriedhofs bei Tor 1 begraben. Das Grab befindet sich in der Gruppe 19/15/26. Das ist ungefähr auf halbem Weg zwischen Tor 1 und Tor 11.

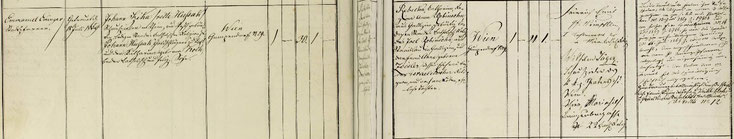

Für Ernestine war das ein schwerer Schicksalsschlag. Sie wurde nicht nur mit 25 Jahren bereits Witwe, sie war zu diesem Zeitpunkt auch im 3. Monat schwanger. Am 20. September 1893 brachte sie einen gesunden Sohn zur Welt. Im Andenken an ihren Gatten nannte sie ihn Josef.

Wie es Ernestine und ihren Kindern die nächsten Jahre erging, ist mir nicht bekannt. Sicher war es aber nicht einfach. Geheiratet hat sie scheinbar aber nicht wieder.

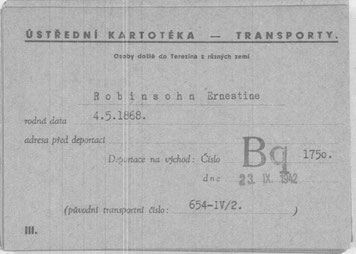

Die Gefahr, die von den Nationalsozialisten für die jüdische Bevölkerung ausging, wurde auch für Ernestine spürbar. Besonders nach dem Anschluss Österreichs im März 1938 war das Leben in Wien für Juden fast unerträglich. Ende Juni 1938 stellte Ernestine daher einen Ausreiseantrag. Sie wollte nach Frankreich gehen und sich dort um eine Beschäftigung in einem Restaurant bemühen. Allerdings verfügte sie weder über einen gültigen Pass, noch über entsprechende finanzielle Mittel. Das war wohl auch der Grund, dass sie keine Ausreiseerlaubnis erhielt. Sie schaffte es nicht, den Nazis zu entkommen. Zuletzt wohnte sie im 2. Bezirk in der Rembrandtstrasse 23/34. Von dort wurde sie am 28.06.1942 nach Theresienstadt deportiert. Theresienstadt hatte ein Gefängnis und ein Ghetto, indem ca. 140.000 Juden untergebracht wurden. Das Ghetto wurde von der SS verwaltet und von tschechischen Gendarmen bewacht. Geleitet hat es ein Österreicher. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen im Lager waren denkbar schlecht. Die Menschen im Ghetto lebten in ständiger Angst vor der Deportation in eines der Vernichtungslager. Ernestine wurde bereits nach 3 Monaten, am 23. September 1942 im Rahmen eines „Altentransportes“ nach Treblinka überstellt, wo sie ermordet wurde. Zwischen 19. September und 22. Oktober 1942 fanden 11 solcher Transporte aus Theresienstadt statt. Menschen, die über 65 Jahre alt waren, brachte man in die Vernichtungslager Treblinka und nach Maly Trostinec. Insgesamt waren es 19.004 Personen. Von ihnen überlebten nur 3 das Martyrium.

Sohn Josef

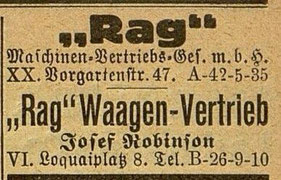

Während ich über den älteren Sohn Julius nichts in Erfahrung bringen konnte, fand ich einige Informationen über den jüngeren Sohn Josef. Er besuchte die Volks- und Realschule in Wien und erlernte danach den Beruf eines Mechanikers. Er arbeitete in einem Metallwarenerzeugungsbetrieb und führte dann einen Waagen-Vertrieb der Firma „Rag“ im 6. Bezirk. Im 1. Weltkrieg zog er für den Kaiser in den Krieg.

Am 26. Dezember 1928 heiratete Josef im Schmalzhoftempel in Wien die 24jährige Margarethe Gerner (*1904). Die Ehe blieb scheinbar kinderlos und wurde 1938 geschieden. Margarethe war zu diesem Zeitpunkt bereits schwanger von Friedrich Löw (*1897). Am 26. November 1938 wurde sie dann von ihrer Tochter Johanna entbunden. Am 12. Dezember ehelichte sie am Magistrat den Kindsvater, wodurch Johanna legitimiert wurde.

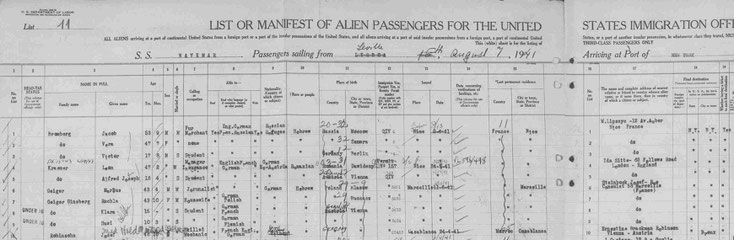

In der Zeit des Nationalsozialismus geriet Josef Robinson als Jude immer mehr in Gefahr. Er flüchtete zunächst nach Marokko, wo er eine Zeit lang in Casablanca lebte. Im April 1941 begab er sich nach Sevilla. Dort bestieg er am 7. August das Schiff „S.S. Navemar“, mit dem er nach New York segelte. Dort kam er am 12. September an. Anfang März 1942 erhielt er bereits die „declaration of Intention“.

Josef Robinson starb im August 1963 in New York.

Fam. Regine Robinson und Jani Szika

Rebecka Regine Katharina Anna Robinson (1848-1916) war das jüngste Kind von Anna und Joel Robinson. Sie erblickte am 20. Oktober 1848 in Wien das Licht der Welt. Allgemein wurde sie Regine genannt. Da es in der Familie einige Sänger und Schauspieler gab, verkehrte Regine wohl auch oft in diesen Kreisen. Dabei dürfte sie den temperamentvollen Ungarn Jani Szika kennengelernt haben.

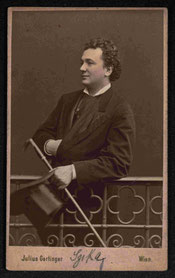

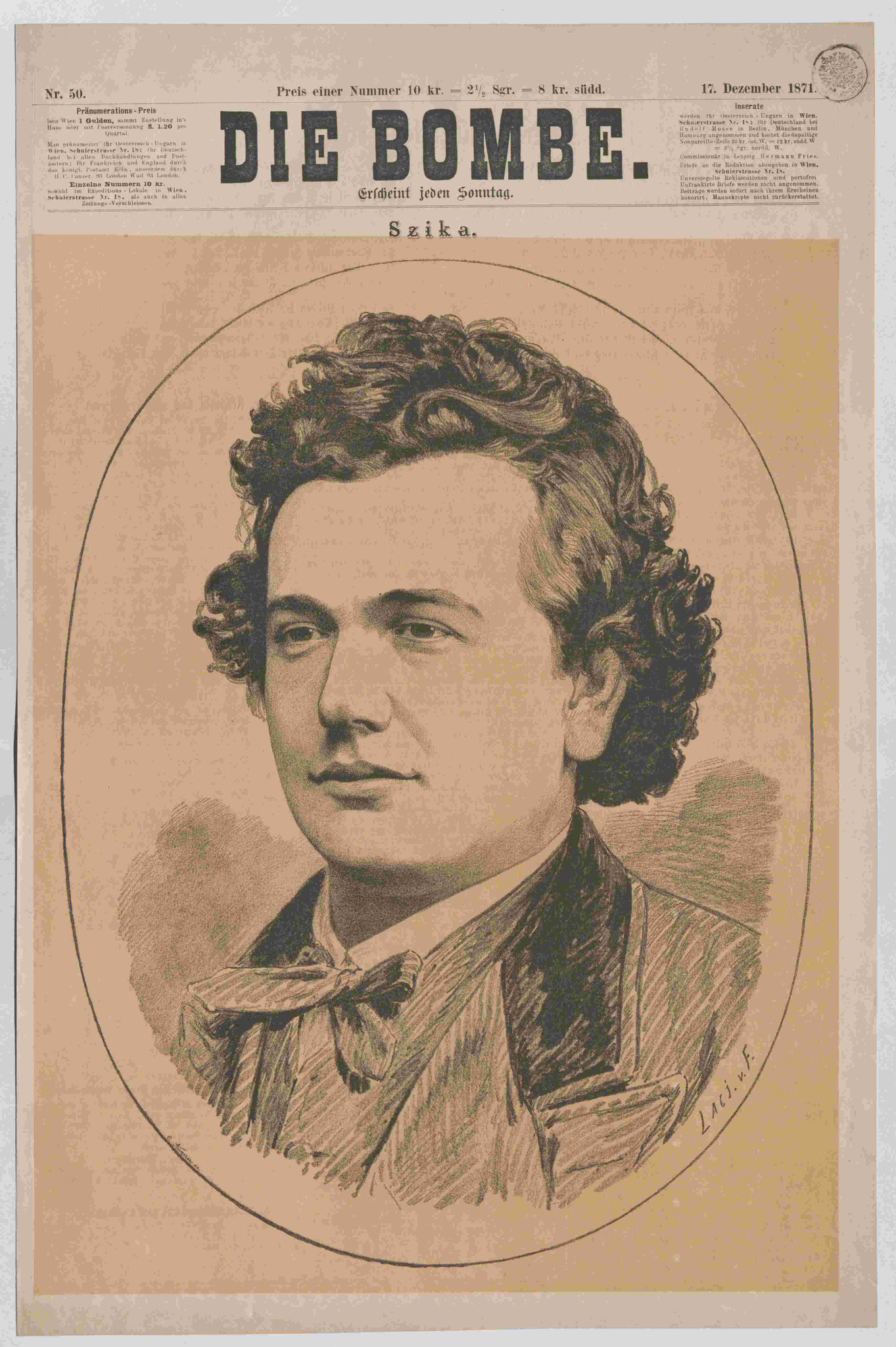

Jani stammte aus Pest (Budapest), wo er am 7. Feber 1844 geboren wurde. Er wollte eigentlich Arzt werden und studierte daher Medizin. Doch bald hängte er das Studium an den Nagel und ließ sich stattdessen in Wien zum Sänger und Schauspieler ausbilden. Ca. 1862 feierte er in Budapest sein Bühnendebüt als Schauspieler. Damals wurde am dortigen Theater nur deutsch gespielt. Der Burgtheaterdirektor Heinrich Laube machte ihm ein Angebot. Das schlug Jani allerdings aus, da er sich dem Pester Theater verpflichtet fühlte. Doch eines Tages saß Jani Szika im Probesaal des Theaters an der Wien, als der Tenor Albin Swoboda einen größeren Vorschuss forderte. Er könne die Rolle des „Fritz“ in Offenbachs Werk „die „Großherzogin von Gerolstein" ansonsten nicht singen. Jani sang dann zum Spaß diese Rolle so vor sich hin. Der Kapellmeister Julius Hopp hörte dies und konstatierte: „Sie haben ja eine großartige Stimme." Er führte Jani sofort zu Direktor Friedrich Strampfer und ließ ihn Probe singen. Auch Marie Geistinger war sofort von seinem Gesang entzückt. Und so wechselte Jani 1866 zum Theater an der Wien und zur Operette. Der großartige Erfolg brachte ihm ein fixes Engagement ein. Er gab dann sämtliche Hauptrollen in Offenbachs Operetten. Jani lernte auch Jacques Offenbach persönlich kennen, der oft nach Wien kam und voll des Lobes über die Wiener Sänger war. Er pflegte immer zu sagen: „Kinder, wenn ich meine Operette singen hören will, komme ich nach Wien, wenn ich sie spielen sehen will, bleibe ich lieber in Paris."

Regine und Jani begannen eine Liebesbeziehung, aus drei Töchter hervorgingen.

- Friederike (*1866) ⚭ Emil Lamm

- Valentine (*1867) ⚭ Max Weiss

- Leopoldine (1868-1951) ⚭ Dr. Wilhelm Wertheimer (1866-1924)

Am 2. Jänner 1866 brachte Regine ihre Tochter Friederike in Wien zur Welt. Die junge Mutter war damals erst 18 Jahre alt. Am 11. Jänner 1867 gebar sie ihre Tochter Valentine und am 3. März 1868 erblickte schließlich Tochter Leopoldine das Licht der Welt. Alle 3 Kinder wurden unehelich geboren. Obwohl Regine eigentlich jüdisch war, ließ sie ihre Kinder katholisch taufen. Jani Szika gehörte der katholischen Glaubensgemeinschaft an. Regine ließ sich am 7. Juli 1869 ebenfalls taufen. Am 18. Juli 1869 heiratete Regine dann in der Stiftspfarrkirche Klosterneuburg den 9 Jahre älteren Johann (Jani) Szika (1844-1916). Mit der Eheschließung wurden auch die 3 Kinder legitimiert. Gewohnt hat die Familie in der Gumpendorfer Straße 29.

Bereits ein Jahr später befand sich das Paar in derart großen finanziellen Schwierigkeiten, dass Konkurs über sie verhängt wurde. Dieser wurde 1874 als beendet erklärt.

Die Familie Szika wohnte in der Elisabethstraße 5. Um den Haushalt kümmerten sich einige Bedienstete. Wie es in Wien üblich war, sorgte ein Hausmeister für Ordnung. An einem Oktobertag im Jahr 1878 trug die Köchin der Szikas den Mist in den Keller. Sie tat dies im Dunkeln und nahm nicht wie üblich eine Laterne mit. Dabei dürfte sich einiges ihrer Fracht verstreut haben, was später einen fürchterlichen Geruch im Haus verbreitete. Der Hausmeister sah darin die Hausregeln aufs Gröbste verletzt. Er stürmte daher mit seinem Besen wutentbrannt in den vierten Stock zur Wohnung der Szikas. Doch dort öffnete ihm nicht die Köchin, sondern das Stubenmädchen die Tür. Der Hausmeister beflegelte und beleidigte das arme Mädchen aufs Ärgste. Diese war jedoch um eine Antwort nicht verlegen. Das wiederum heizte die Rage des Mannes nur noch mehr an. Er verfolgte die Hausangestellt bis in die Wohnung. Er schlug auf sie ein und zog sie an den Haaren. Als Frau Szika dazu kam und ihn zur Rede stellte, meinte er: "I kann in jede Wohnung gehen und dort jemanden durchhau´n , dafür bin i der Hausmeister." Das Ganze hatte ein gerichtliches Nachspiel, wo der rabiate Hausbesorger zu zehn Gulden Geldstrafe oder zwei Tagen Arrest verurteilt wurde. Er zahlte sofort mit der Bemerkung: „Na, Geld ham mir ja gnua!"

1884 wurde darüber spekuliert, dass Jani Szika der neue Direktor des Theaters an der Wien werden könnte. In Deutschland wurde bereits kolportiert, dass ein entsprechender Vertrag schon unter Dach und Fach sei. Tatsächlich übernahm dann aber ein Konsortium, bestehend aus Alexandrine von Schönerer, Franz Jauner und Camillo Walzel, die Leitung des Hauses.

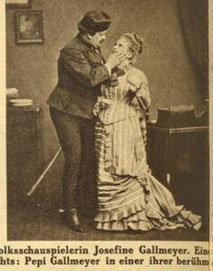

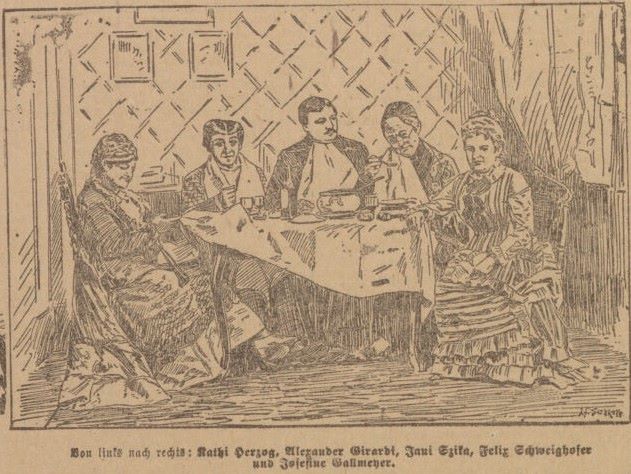

Jani zählte bald zu den prominentesten Mitgliedern des Theaters an der Wien. Seine Bühnenpartner waren u.a. Josefine Gallmeyer, Marie Geistinger, Alexander Girardi, Felix Schweighofer und Albin Swoboda. Jani trat auch in Anzengrubers „Meineidbauer" auf. Nach einer dieser Vorstellungen stürmte Theodor Billroth in Janis Garderobe und rief: „Szika, das war kolossal! Das haben Sie großartig gemacht!".

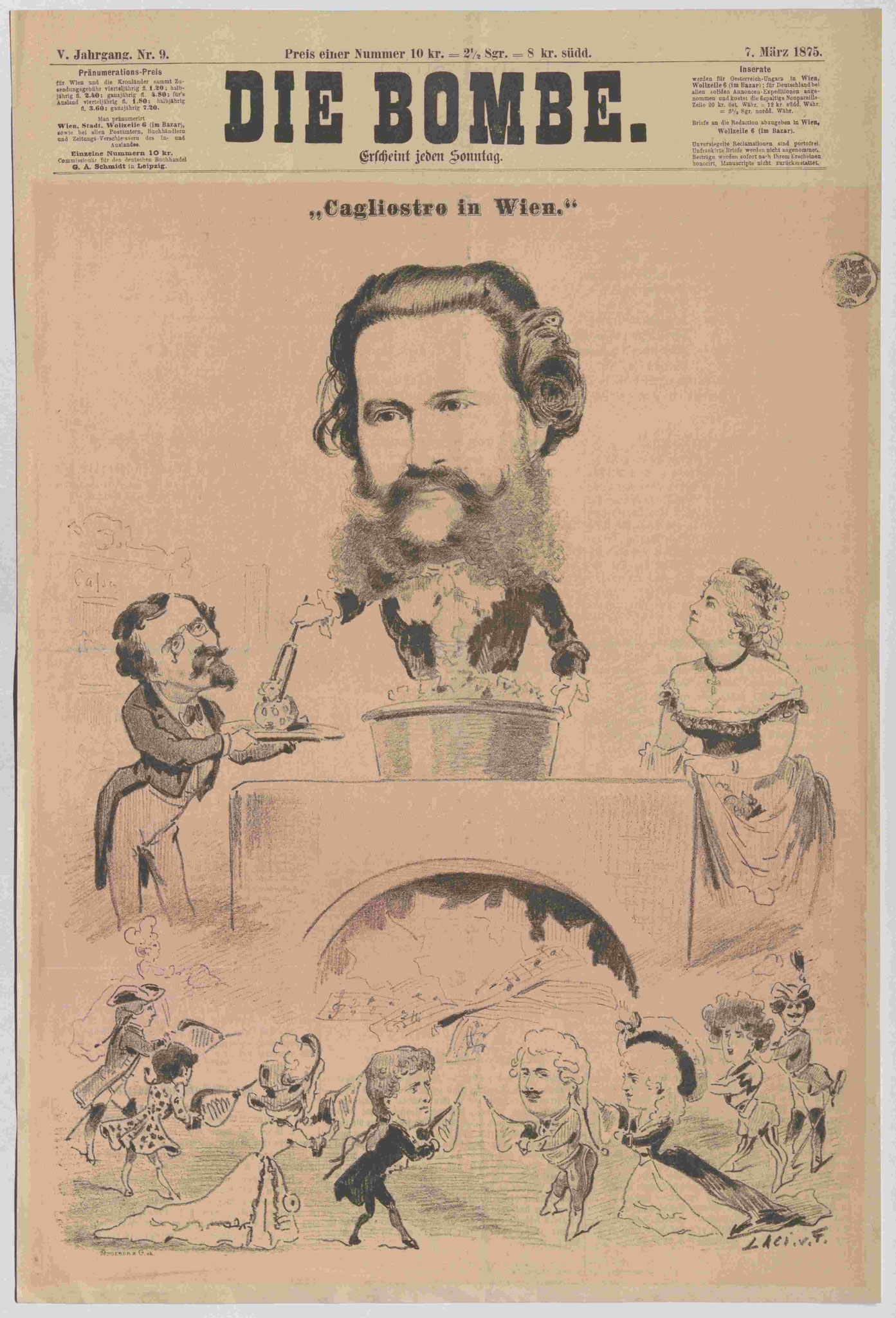

Im Theater an der Wien wurden auch etliche Werke von Johann Strauß (Sohn) uraufgeführt. Bei mehreren davon wirkte Jani Szika mit. So z.B. 1871 in der Rolle des Ali Baba in „Indigo“, 1873 als Benvenuto Rafaeli in „Karneval in Rom“ oder 1875 als Graf Fodor in „Cagliostro in Wien“.

Unvergessen ist aber sein Auftreten 1871 als erster Eisenstein in der Urbesetzung der „Fledermaus“. Angeblich hat Johann Strauß diese Operette in Szikas Wohnung komponiert. Regine Szika war mit Jetty Strauß, der ersten Frau von Johann Strauß, eng befreundet. Die „Sträuße“ waren daher oft bei den Szikas zu Gast. Wenn sich die beiden Damen dann zum Plausch zurückzogen, setzten sich die beiden Herren ans Klavier und komponierten drauflos.

Jani Szika trat aber auch als Schauspieler in unzähligen Volksstücken und Possen auf. Darunter waren z.B. 1870 die Uraufführung von Ludwig Anzengrubers „Der Pfarrer von Kirchfeld“, 1871 „Der Meineidbauer“, 1872 „Die Kreuzelschreiber“ und 1874 „Der G’wissenswurm“ (1874). 1876 wurde Jani Szika zum "Hofschauspieler" ernannt.

Die Ensemblemitglieder des Theaters waren auch freundschaftlich miteinander verbunden. Angeblich wanderten Jani Szika, Josefine Gallmeyer, Pepi Reichmann, und Ludwig Martinelli oft gemeinsam in die Brühl, wo sie bei einem Theaterfreund eingeladen waren. Meist wurde bis spät in die Nacht gegessen, getrunken und gefeiert. Bei einem dieser Ausflüge machte ein Wolkenbruch ihren Rückweg unpassierbar. Die illustre Gesellschaft musste daher in der Villa des Mäzens übernachten. Szika bekam eine Schlafstelle im Rittersaal, der voll mit Rüstungen und Altertümern war. Nebenan wurde Pepi Reichmann untergebracht. Dieser fiel bald in einen tiefen Schlaf. Er verbreitete aber ein derartiges Schnarchkonzert, das auch in den anderen Räumen unüberhörbar war. Szika wollte der unangenehmen Störung ein Ende setzen. Er wusste, dass Reichmann ziemlich ängstlich war und sich vor dem Schlafengehen immer vergewisserte, dass ihm kein „böser Geist“ auflauerte. Szika schlüpfte kurzentschlossen in eine eiserne Ritterrüstung, nahm ein Schwert in die Hand und ging ins Zimmer, wo sein Nachbar schnarchte. Dort schlurfte er so lange geräuschvoll herum, bis Reichmann erwachte. Als dieser den Ritter erblickte, stieß er einen Schrei aus und sprang aus dem Bett. Er wurde bleich vor Schreck und seine Augen traten weit hervor. Als Szika bemerkte, dass dem armen Teufel bereits übel wurde, lüftete er sein Visier und gab sich zu erkennen. Reichmanns Schreck löste sich dann zum Glück in Heiterkeit auf.

1878 sang Jani Szika in einer Produktion des Theaters an der Wien am Wallner Theater in Berlin. Die „Bombe“ berichtete damals, dass die Vorstellungen von „ihr Corporal“ vor schrecklich leerem Haus stattgefunden hätten. Josefine Gallmayer und Jani Szika wurde ihre künstlerische Fähigkeit abgesprochen. Szika, der als „Tenor ohne Stimme“ bezeichnet wurde, hatte mit ungarisch gesprochenen Brocken versucht, das Publikum anzuheizen. Doch dieses schrie den Schauspieler regelrecht an, wer möge doch deutsch reden. Alles in allem, kanzelte man das Ganze als zu wienerisch für Berlin ab. Doch auch Regine Szika, die sich im Publikum befand, bekam ihr Fett weg. Über sie wurde geschrieben: „Sie entfaltet eine derartige Toilettenpracht, die selbst die Damen der High Society in großes Erstaunen versetzt. Allabendlich nimmt die Dame an der Seite des Direktors einen der besten Plätze ein und produziert eine neue Garderobe. Aber nicht nur ihre bereits 10 Schaustücke, die sie bisher ausgeführt hat, sondern auch ihre prächtigen und abwechslungsreichen Straßentoiletten erregen Aufmerksamkeit oder besser gesagt Ärgernis. Man fragt sich, wo sie das alles nur her hat. Diese aufgeputzte Frau soll zudem acht ungeputzte Kinder in Wien zurückgelassen haben.“ Während Jani den Artikel der „Bombe“ hinnahm, zog Regine vor Gericht und klagte wegen Ehrenbeleidigung. Der Prozess endete damit, dass die Bombe verurteilt wurde und auch eine Entgegnung abdrucken musste. Trotz dieser schlechten Erfahrungen in Deutschland, wechselte Jani Szika 1880 an das Friedrich-Wilhelmstädtische Theater nach Berlin. Dort spielte er 1883 in der Uraufführung von Johann Strauß´ „Eine Nacht in Venedig“ den Caramello. Im selben Jahr wirkte er in Carl Millöckers „Bettelstudent“ mit. Beide Werke wurden jeweils von den Komponisten selbst geleitet.

Die Hochzeit der Operette war aber langsam vorbei. Szika verlegte sich daher wieder ganz aufs Schauspiel. Er gastierte an verschiedenen Berliner Bühnen, ehe er 1890 ein Engagement in Frankfurt/Main annahm. 1912 zog er sich schließlich nach Wien ins Privatleben zurück. Er wohnte dann mit seiner Frau im 8. Bezirk in der Albertgasse 24. Seinen letzten Bühnenauftritt hatte er im Theater an der Wien bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in der „Fledermaus“. Das Stück wurde, soweit es möglich war, in der Premierenbesetzung aufgeführt. Jani Szika sang beim Finale das Champagnerlied.

Dass Jani Szika ein ungarisches Temperament besaß, konnte man nicht nur auf der Bühne erleben. „Venedig in Wien“ war ein Vergnügungspark, der mit zahlreichen Bühnen auch ein abwechslungsreiches Programm bot. Hier traten auch die großen Meister der Wiener Musik auf, wie Johann und Josef Strauß, Carl Michael Ziehrer, Franz Lehár, Oscar Straus und viele andere. Natürlich gab es für die Besucher auch etliche Restaurants, Cafés und Biergärten. Jani Szika war dort oft zu Gast. Das Angebot bot zwar eine gastronomische Vielfalt, aber die Preise waren meist überteuert, die Portionen klein und die Qualität ließ zu wünschen übrig. Eines Tages wurde Jani Szika in einem englischen Restaurant ein Huhn serviert, dessen Zustand so beschrieben wurde: „Es dachte gar nicht mehr daran gegessen zu werden und war also ruhig in Verwesung übergegangen.“ Jani Szika regte sich so darüber auf, dass er „das Ding kurzerhand um d’Erd haute“.

Als Pensionist traf er sich gerne mit seinen Freunden im Cafe Scheidl zu einer Tarockpartie. Er war auch ein reger Theaterbesucher und sooft man in der Hofoper die „Fledermaus“ gab, war Jani Szika auf der Galerie. Dort summte er leise mit: „Glücklich ist, wer vergisst ….“

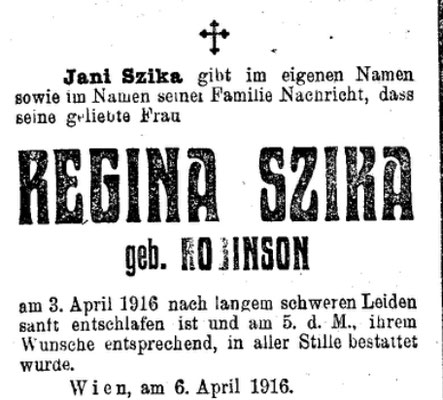

Regine Szika litt lange Zeit an einer Mangenentartung, an der sie am 3. April 1916 verstarb. Sie wurde ihrem Wunsch entsprechend, in aller Stille am Zentralfriedhof begraben. Das Grab existiert heute leider nicht mehr. Es befand sich in der Gruppe 82A/34/10.

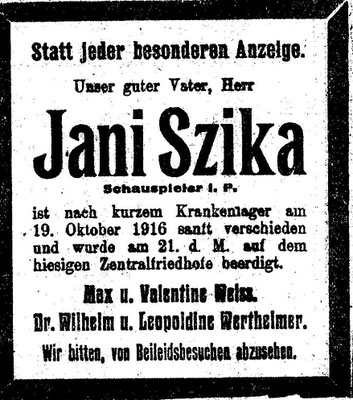

Jani Szika folgte seiner Ehefrau noch im selben Jahr nach. Er starb am 19. Oktober 1916 im Alter von 72 Jahren an einer Lungenentzündung. Seine sterbliche Hülle wurde am Zentralfriedhof im Grab seiner Frau zur letzten Ruhe gebettet.

die Töchter der Familie

Die Familie wohnte eine Zeitlang in Frankfurt/Main. Daher waren die Kinder auch dieser Gegend sehr verbunden.

Tochter Friederike (*1866) heiratete am 18. November 1901 in Frankfurt/Main den jüdischen Musiklehrer Emil Lamm.

Tochter Valentine (*1867) verlobte sich 1888 in Berlin mit dem Kaufmann Max Weisz. Kurz darauf folgte wohl die Eheschließung. Der Ehe entstammten mind. 3 Kinder (Fritz, Jenny und Eugenia). Tochter Eugenia wurde am 29.8.1899 in Berlin geboren. Sie heiratete Erich Conheim (*1884) und emigrierte 1945 nach Rio de Janeiro.

Tochter Leopoldine (Poldi) (1868-1951) folgte dem Vorbild ihres Vaters und wurde Schauspielerin. 1893 trat sie erstmals in Königsberg auf. Sie spielte die "Leonie" in Scribes "Frauenkampf". Die Berliner-Börsenzeitung war voll des Lobes über ihre Leistung und ihr Erscheinen. Man attestierte ihr "Theaterblut", das vielversprechend wirke. Bald schon war sie der Publikumsliebling. 1894 trat sie als "Annchen in Halbes "Jugend" auf und war dann auch im Stadttheater Hamburg zu sehen. Am 14. November 1898 heiratete sie in Frankfurt/Main den jüdischen Arzt Dr. Wilhelm Wertheimer (1866-1924).

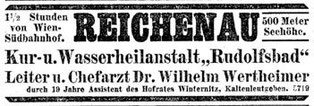

Der Bräutigam war seit 1891 Assistent in der Wasserheilanstalt von Hofrat Dr. Wilhelm Winternitz in Kaltenleutgeben. 1910 übernahm Wilhelm Wertheimer als Leiter und Inhaber die Wasserheil- und Kuranstalt Rudolfsbad in Reichenau/Rax. Er ließ die Anstalt vollkommen neu einrichten und mit modernen therapeutischen Behelfen ausstatten. Dort war auch Arthur Schnitzler oft zugegen. Er beschrieb Leopoldine in seinem Tagebuch als "liebenswürdige Frau", mit der er gerne einen Plausch hielt.

1916 hatten Leopoldine und Wilhelm nicht nur den Tod von Leopoldines Eltern, sondern auch von Wilhelms Mutter, Henriette Wertheimer geb. Guth, zu beklagen. Sie fand am jüdischen Friedhof am Zentralfriedhof bei Tor 1 Gr. 52a/14/23 ihre letzte Ruhestätte.

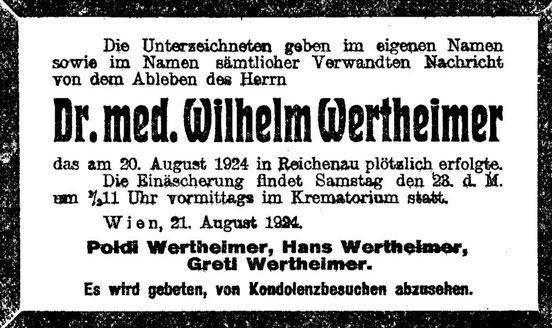

Wilhelm erlag am 20. August 1924 in Payerbach einem Schlaganfall. Sein Leichnam wurde kremiert und bei der Feuerhalle Simmering bestattet. Das Grab existiert allerdings nicht mehr. Es befand sich der Abteilung MR, Gruppe 41 mit der Nr. 5.

Leopoldine emigrierte 1946 in die USA, wo sie angeblich 1951 starb. Über den weiteren Verbleib der Nachkommen konnte ich leider nichts in Erfahrung bringen.

Bildquellen:

- Stammbaum: © Karin Kiradi

- Trauungsbuch v. Josef Robinson und Ernestine Bratmann: Familysearch

- Parte Josef Robinson: Neue Freie Presse v. 19. März 1893, Seite 21: Anno ONB

- Grab Josef Robinson: © Karin Kiradi

- Geburtsmatrikel Josef Robinson geb. 1893: Familysearch

- Transportdokument Ernestine Robinson: Arolson Archives

- "Rag" Waagen-Vertrieb: Adolph Lehmann's allgem. Wohnungs-Anzeiger

- Passagierliste der "S.S. Navemar" 1941: Passenger and Crew Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1897-1957 (National Archives Microfilm Publication T715, roll 6577); Records of the Immigration and Naturalization Service, Record Group 85.

- Jani Szika: Wien Museum Online Sammlung: Julius Gertinger (Fotograf), 1871, Wien Museum Inv.-Nr. 78807/8, CC0

- Trauungsmatrikel Jani Szika und Rebecka Robinson: Matricula Online

- Jani Szika mit Josefine Gallmayer: Das interessante Blatt v. 24. Februar 1938, Seite 12: Anno ONB

- Zeichnung e. Bühnenauftritts v. Jani Szika: llustr. Wiener Extrablatt v. 8. April 1917, Seite 20: Anno ONB

- Titelbild der "Bombe" - Cagliostro in Wien: Wien Museum Online Sammlung: László Frecskay (Karikaturist), C. Angerer & Göschl (Reproduktionsanstalt), 1875, Wien Museum Inv.-Nr. W 6210, CC0

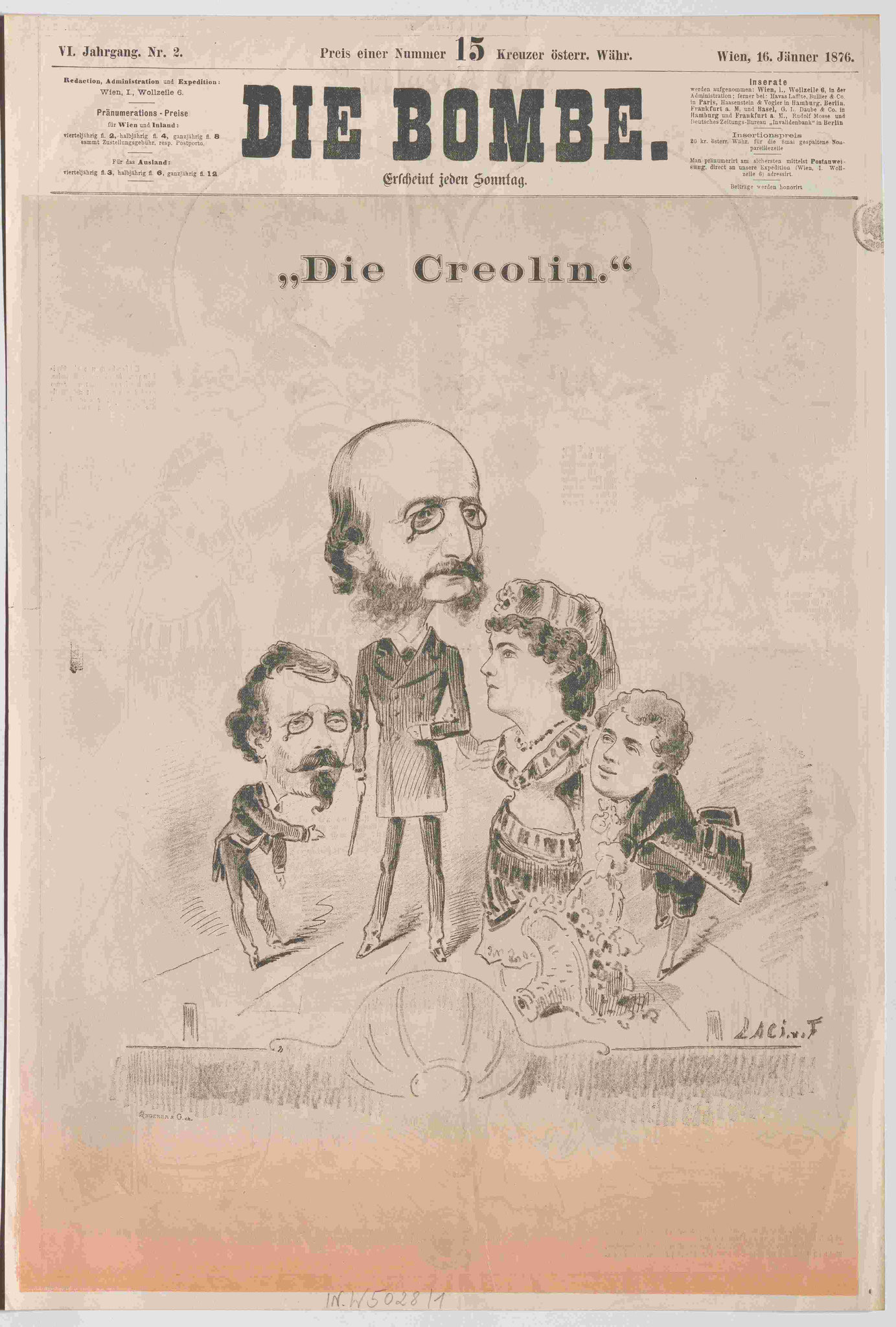

- Titelbild der "Bombe" - Die Creolin: Wien Museum Online Sammlung: László Frecskay (Karikaturist), C. Angerer & Göschl (Reproduktionsanstalt), 1876, Wien Museum Inv.-Nr. W 5028, CC0

- Titelbild der "Bombe" - Szika: Wien Museum Online Sammlung: László Frecskay (Karikaturist), Carl Angerer (Stecher), 1871, Wien Museum Inv.-Nr. W 6342, CC0

- Jani Szika: Wien Museum Online Sammlung: Julius Gertinger (Fotograf), Jani Szika (1844-1916) als "Gabriel von Eisenstein" in der Operette "Die Fledermaus" von Johann Strauß (Sohn) (Theater an der Wien), 1874, Wien Museum Inv.-Nr. 108257/39, CC0

- Jani Szika im Bühnenoutfit: Wien Museum Online Sammlung: Fritz Luckhardt (Fotograf), Jani Szika (1844-1916) als "Fritzi" in der Operette "Die Großherzogin von Gerolstein" von Jacques Offenbach (Theater an der Wien), 1867, Wien Museum Inv.-Nr. 57488/36, CC0 ()

- Jani Szika: Wienmuseum online: Julius Gertinger (Fotograf), 1878, Wien Museum Inv.-Nr. 67829, CC0

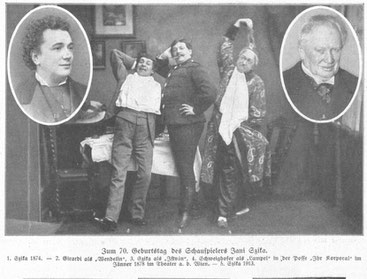

- 70. Geburtstag v. Jani Szika: Österr. Illustrierte Zeitung v. 2. Februar 1913, Seite 13: Anno ONB

- Jani Szika im Bühnenoutfit: Wien Museum Online Sammlung: Julius Gertinger (Fotograf), Jani Szika (1844-1916) als "Graf Fodor" in der Operette "Cagliostro in Wien" von Johann Strauss (Sohn) (Theater an der Wien), 1875, Wien Museum Inv.-Nr. 76616/73, CC0

- Todesanzeige Regina Szika: Geni

- Todesanzeige Jani Szika: Neue Freie Presse v. 22. Oktober 1916, Seite 30: Anno ONB

- Kur- und Wasseranstalt "Rudolfsbad": Pester Lloyd v. 31. Juli 1910, Seite 7: Anno ONB

- Parte Dr. Wilhelm Wertheimer: Findagrave

Quellen:

- Ernestine Robinsohn: Dokumentationsarchiv des Österr. Widerstandes

- Schnitzlers Tagebuch

- Leopoldine Wertheimer: Familysearch

- Neue Freie Presse v. 3. Mai 1865, Seite 7: Anno ONB

- Wiener Zeitung v. 18. Oktober 1870, Seite 20: Anno ONB

- Wiener Zeitung v. 21. Juli 1870, Seite 16: Anno ONB

- Fremden-Blatt v. 27. Juli 1870, Seite 24: Anno ONB

- Wiener Zeitung v. 27. Juli 1870, Seite 19: Anno ONB

- Wiener Zeitung v. 18. Oktober 1870, Seite 20: Anno ONB

- Neue Freie Presse v. 23. August 1874, Seite 9: Anno ONB

- Neue Freie Presse v. 10. Juni 1875, Seite 6: Anno ONB

- Die Bombe v. 7. Mai 1876, Seite 9: Anno ONB

- Pester Lloyd v. 17. Juni 1877, Seite 7: Anno ONB

- Die Bomb v. 12. Mai 1878, Seite 5: Anno ONB

- Morgen-Post v. 4. August 1878, Seite 5: Anno ONB

- Neue Freie Presse v. 9. August 1878, Seite 6: Anno ONB

- Die Bombe v. 25. August 1878, Seite 5: Anno ONB

- Neuigkeits-Welt-Blatt v. 4. Dezember 1878, Seite 9: Anno ONB

- Morgen-Post v. 15. August 1879, Seite 1: Anno ONB

- Wiener Allgemeine Zeitung v. 13. Juni 1884, Seite 7: Anno ONB

- Neues Wiener Tagblatt v. 3. Januar 1888, Seite 6: Anno ONB

- Berliner Börsen-Zeitung v. 28.09.1893, Seite 6: Deutsches Zeitungsportal

- Wiener Allgemeine Zeitung v. 1. Oktober 1893, Seite 9: Anno ONB

- Berliner Börsen-Zeitung v. 13.02.1894, Seite 8: Deutsches Zeitungsportal

- Wiener Allgemeine Zeitung v. 14. September 1894, Seite 4: Anno ONB

- Neues Wiener Journal v. 12. August 1898, Seite 6: Anno ONB

- Neue Freie Presse v. 30. März 1904, Seite 9: Anno ONB

- Neues Wiener Tagblatt v. 30. März 1904, Seite 10: Anno ONB

- Illustrirtes Wiener Extrablatt v. 26. April 1904, Seite 8: Anno ONB

- Tagespost <Graz> v. 28. April 1904, Seite 21: Anno ONB

- Wiener Bilder v. 13. April 1910, Seite 25: Anno ONB

- Die Zeit v. 14. August 1910, Seite 18: Anno ONB

- Pester Lloyd v. 25. April 1912, Seite 9: Anno ONB

- Tagespost <Graz> v. 28. April 1912, Seite 11: Anno ONB

- Neues Wiener Tagblatt v. 17. September 1912, Seite 18: Anno ONB

- Der Humorist v. 20. September 1912, Seite 6: Anno ONB

- Neues Wiener Journal v. 26. April 1913, Seite 5: Anno ONB

- Wiener Bilder v. 8. Juni 1913, Seite 13: Anno ONB

- Neues Wiener Tagblatt v. 5. Februar 1914, Seite 16: Anno ONB

- Illustrierte Kronen Zeitung v. 5. März 1914, Seite 10: Anno ONB

- Neues Wiener Journal v. 7. Februar 1914, Seite 4: Anno ONB

- Fremden-Blatt v. 13. Juni 1915, Seite 15: Anno ONB

- Neue Freie Presse v. 24. August 1915, Seite 13: Anno ONB

- Neue Freie Presse v. 7. Februar 1916, Seite 7: Anno ONB

- Neue Freie Presse v. 6. April 1916, Seite 10: Anno ONB

- Die Zeit v. 20. Oktober 1916, Seite 12: Anno ONB

- Neue Freie Presse v. 20. Oktober 1916, Seite 24: Anno ONB

- Neues Wiener Journal v. 20. Oktober 1916, Seite 11: Anno ONB

- Neues Wiener Tagblatt v. 20. Oktober 1916, Seite 34: Anno ONB

- Fremden-Blatt v. 21. Oktober 1916, Seite 11: Anno ONB

- Österreichische Illustrierte Zeitung v. 14. November 1920, Seite 10: Anno ONB

- Neues Wiener Journal v. 6. August 1924, Seite 6: Anno ONB

- Neues Wiener Journal v. 28. August 1924, Seite 10: Anno ONB

Kommentar schreiben