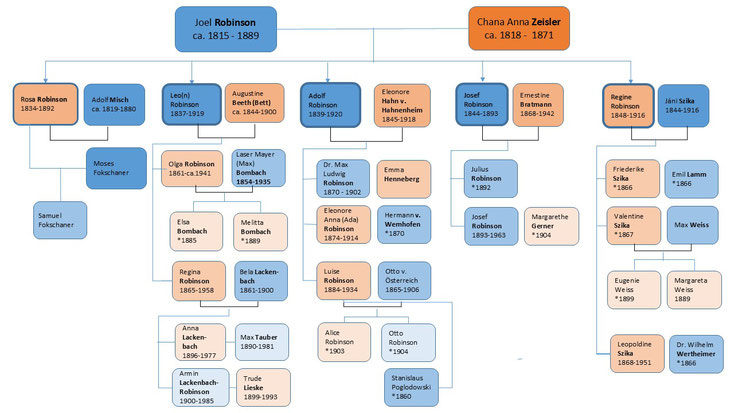

Die jüdische Familie Robinso(h)n brachte einige interessante Persönlichkeiten hervor. Darunter waren einige Sänger und Schauspieler. Es gab auch eine besondere Beziehung zum Kaiserhaus. Die Vorfahren dieser Familie stammen aus Stanislau in Galizien, dem heutigen Ivano-Frankivsk in der Ukraine. Lesen Sie auch Teil 1 dieser Familiengeschichte!

Die Schreibweise des Familiennamens wandelte sich im Laufe der Zeit. Innerhalb der Familie kam sowohl die Form "Robinsohn", als auch "Robinson" zur Anwendung. Der Einfachheit halber verwende ich hier einheitlich „Robinson“.

Fam. Adolf Robinson und Eleonore Hahn von Hahnenheim

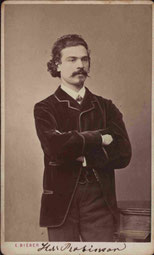

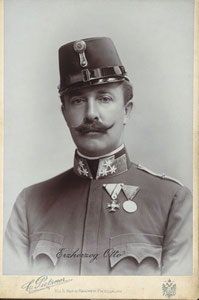

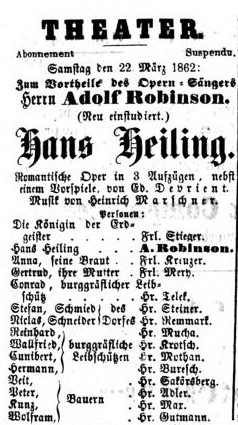

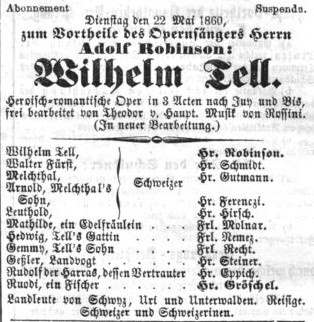

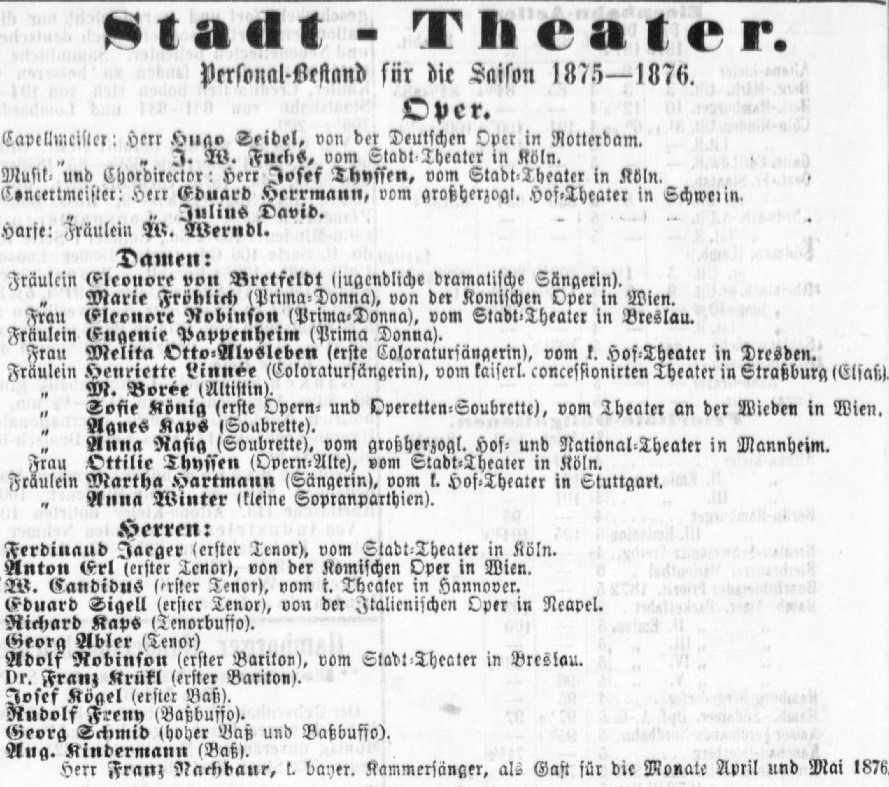

Adolf Robinson kam als drittes Kind von Anna und Joel Robinson am 8. Juli 1839 in Stanislau zur Welt. (In den meisten Aufzeichnungen wird sein Geburtsjahr mit 1838 angegeben. Ich habe aber einen Geburtseintrag in den Matriken von 1839 gefunden). Er war äußerst musikalisch und erhielt Gesangsunterricht von Heinrich Proch und Richard Lewy in Wien. Schließlich wurde er ein Schüler des Gesangspädagogen Francesco Lamperti in Mailand. 1857 oder 1859 debütierte Adolf am Stadttheater Olmütz. Er sang dort den „Carlos“ in „Ernani“.

1860/61 hatte er ein Engagement in Graz und danach gastierte er an der Wiener Hofoper. Mit 23 Jahren war er bereits erster Bariton an der königlichen Oper in Berlin.

1869 kursierten Gerüchte über eine mögliche Verlobung Adolfs. Div. Zeitungen glaubten zu wissen, dass er mit einer Künstlerin verlobt sei. Allerdings hatte man mehrere Damen „in Verdacht“, die Auserwählte zu sein. Tatsächlich war Adolf mit der Sopranistin Eleonore Hahn liiert.

Eleonore stammte aus einer römisch-katholischen Familie in Horn. Ihr Vater Ludwig Hahn (1790-1845) war Rittmeister beim k.k. Infanterieregiment Nr. 4 gewesen. Kurz vor seiner Pensionierung war er 1843 zum Major befördert worden. Er hatte mit seiner Frau Eleonore von Halloy (1808-1875) sechs Kinder, wobei scheinbar nur drei das Erwachsenenalter erreichten. Sein Sohn Ludwig (ca. 1837-1886) wurde k.k. Oberleutnant und später Sekretär der kk. Priv. Allgem. Verkehrsbank, Rudolf machte Karriere als k.k. Linienschiffsleutnant. Eleonore war der jüngste Spross der Familie. Sie kam am 27. Jänner 1845 in Horn zur Welt. 7 Monate später starb ihr Vater am 31. August 1845 im Alter von nur 54 Jahren an Auszehrung.

Eleonore nahm schon sehr früh Gesangsunterricht und erhielt von 1865 bis 1867 ihre Ausbildung am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Danach trat sie als Opernsängerin in Dresden, Hamburg, Karlsruhe und Wien auf. 1869 wurde sie Mitglied der Wiener Hofoper.

1870 war es dann so weit. Eleonore und Adolf Robinson schlossen die Ehe. Wo und mit welcher Zeremonie die Vermählung stattfand, konnte ich leider nicht herausfinden. Adolf gehörte zu diesem Zeitpunkt ja noch der jüdischen Glaubensgemeinschaft an, während Eleonore römisch-katholisch war.

Aus dieser Verbindung stammten 3 Kinder, die scheinbar evangelisch getauft wurden:

- Max Ludwig (1870-1902) ⚭ Emma Henneberg (*1878)

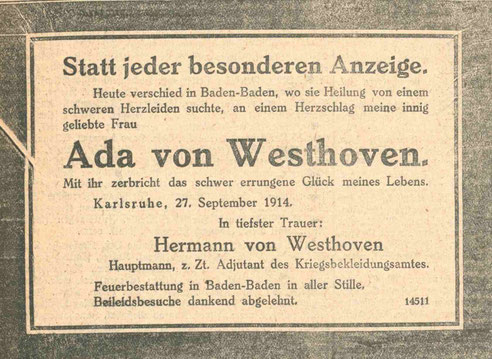

- Eleonore Anna (genannt Ada) (1874-1914) ⚭ Hermann v. Westhoven (*1870)

- Luise (1884-1934) ⚭ Baron Poglodowska

1875 erhob Kaiser Franz Joseph die Hinterbliebenen von Eleonores Vater in den Adelsstand. Auch die bereits verheiratete Eleonore wurde mit dem Ehrenwort „Edle“ und dem Prädikat „Hahnenheim“ geadelt. Eleonores Mutter starb noch im Dezember desselben Jahres an Magenentartung.

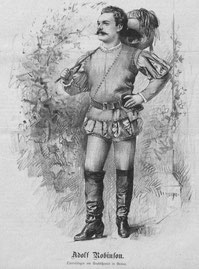

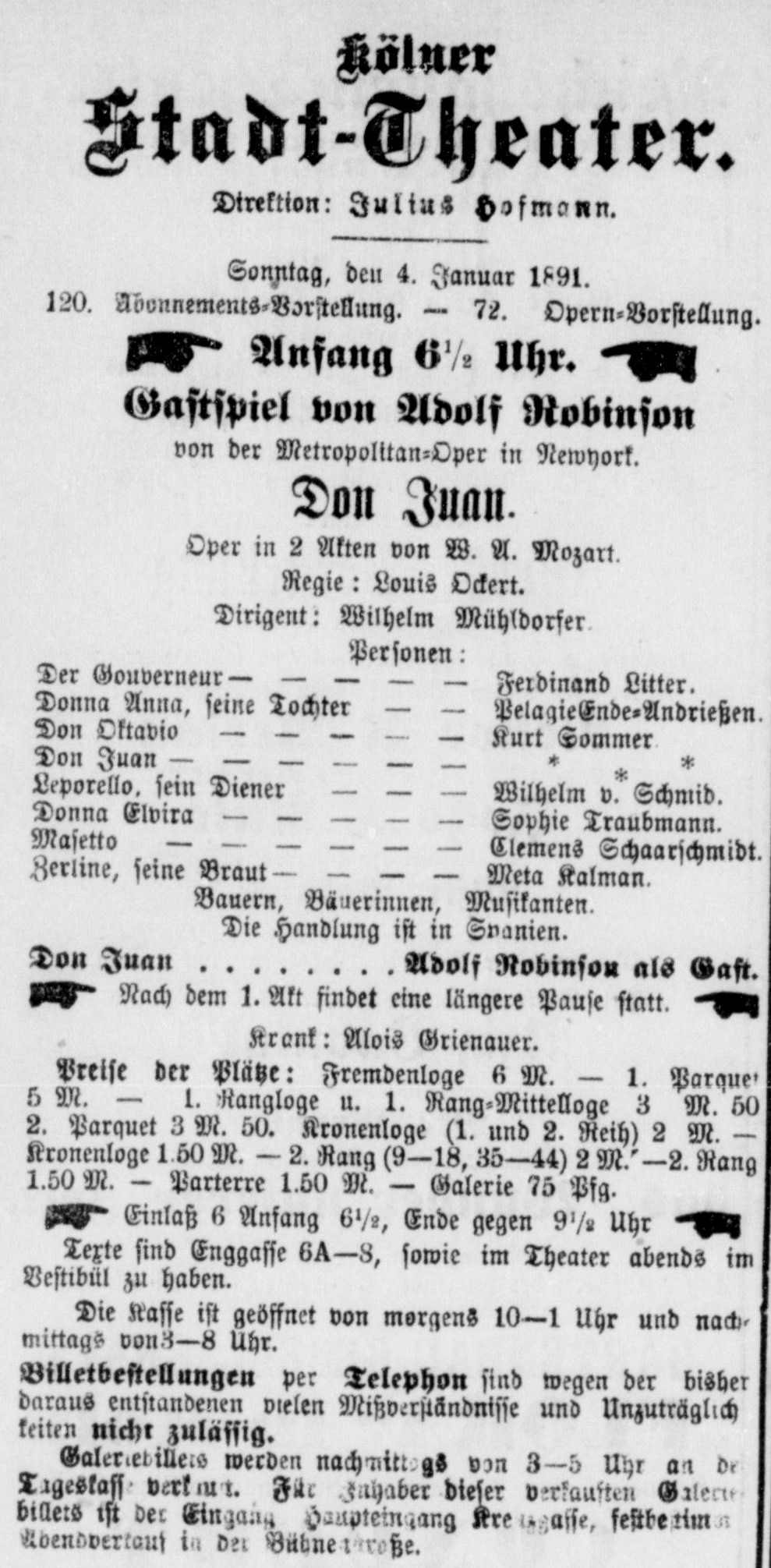

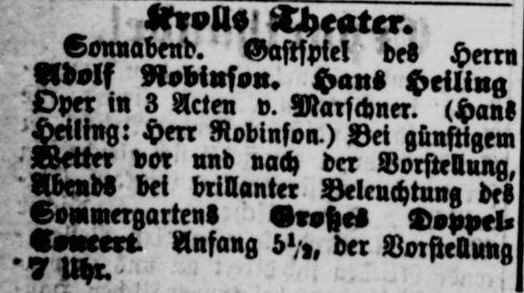

Adolf Robinson hatte in den folgenden Jahren Engagements in Deutschland, Rotterdam und 1884-1889 schließlich an der Metropolitan Opera in New York, sowie an anderen Bühnen in den USA. In Amerika brillierte er besonders in großen Rollen von Wagner-Opern. Er gab auch den König Salomon in Karl Goldmarks „Königin von Saba“. Nach Aufführungen in Prag ging er nach Paris, wo er den italienischen Gesangsstil studierte. Adolf wurde beschrieben als Sänger mit einer wunderbaren Stimme, einem verzehrenden Temperament und einer einnehmenden Ausstrahlung. Betrat er die Bühne, sah das Publikum nur mehr ihn. Er war der Liebling aller und das in allen Städten der Welt in denen auftrat. Den Theater- und Opernhäusern bescherte er stets ausverkaufte Vorstellungen.

Eleonore und Adolf erhielten nach ihrer Heirat meist gemeinsame Engagements an führenden Bühnen Europas und Amerikas. So traten sie sehr oft zusammen auf. Eleonore feierte sowohl im lyrischen, als auch im dramatischen Sopranfach große Erfolge.

Adolf verfügte auch noch im reifen Mannesalter über eine enorme Stimmkraft. Sein Repertoire umfasste alle bekannten Partien aus dem deutschen Opernspielplan. Er schlüpfte in die Rollen von Rigoletto, Wilhelm Tell, Vampyr, Wotan, Hans Sachs, Holländer und vielen mehr. Ab 1891 sang Adolf noch 2 Jahre in Brünn und beendete dann seine Bühnenkarriere. Seinen Abschied feierte er als „Tell“. Adolf Robinson war einer der bedeutendsten deutschen Baritonsänger seiner Zeit. Berühmt war er vor allem für seine Darstellung dämonischer Charaktere.

Adolf betätigte sich dann gemeinsam mit seiner Gattin als Gesangslehrer in Brünn und in Wien, bevor er sich ganz zur Ruhe setzte. Zu seinen Schülern gehörte u.a. Leo Slezak. Dieser hatte eine besondere Beziehung zu seinem Lehrer und bezeichnete Adolf Robinson als seinen Entdecker und entscheidenden Förderer. Aber auch Rudolf Berger, Josef Schwarz, Alexander Kirchner und Friedrich Schorr nahmen im Hause Robinson Gesangsunterricht. Einen besonderen Stellenwert hatten Adolfs Töchter Ada und Luise, die er ebenfalls musikalisch ausbildete.

Adolf war ein herzensguter Mensch und voller Vertrauen jedem Mensch gegenüber. Dies wurde allerdings auch oft ausgenutzt. So kam es vor, dass er Leute nicht nur gratis unterrichtete, sondern sich von seinen Schülern auch noch größere Summen Bargeld herauslocken ließ. Gesehen hat er davon nichts mehr. Er nahm dies hin, ohne gegen die Betrüger Anklage zu erheben. Dazu war er zu nobel.

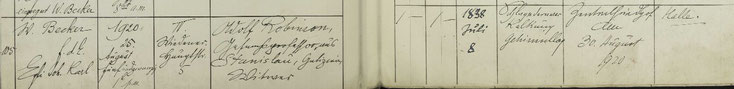

1898 verlegte das Paar seinen Hauptwohnsitz nach Wien, in die Wiedner Hauptstraße 14. Adolf stammte ja aus einer jüdischen Familie, dürfte aber schon früh aus der israelitischen Glaubensgemeinschaft ausgetreten sein. 1898 ließ er sich in Wien evangelisch taufen. Angeblich war er gerade 60 Jahre alt, wobei im Taufeintrag fälschlicherweise als Geburtsjahr 1838 angeführt ist.

Im Alter musste das Paar 1902 den Selbstmord ihres Sohnes Max und 1914 den qualvollen Tod ihrer Tochter Ada verkraften. Ihre Tochter Luise bereitete ihnen ebenfalls große Sorgen.

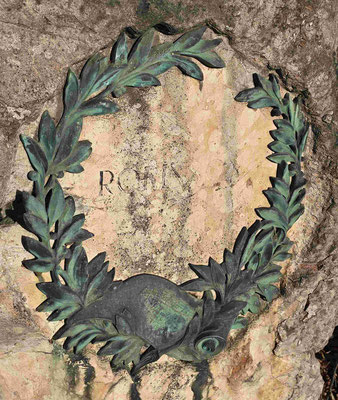

Eleonore Robinson starb am 21.3.1918 im Alter von 73 Jahren an einer Gehirnblutung. Sie wurde am 25.3. am Zentralfriedhof in einem Familiengrab direkt an der Friedhofsmauer beerdigt. Das Grab befindet sich in der Gruppe 0/0/115 in der Nähe von Tor 2. Den Grabstein ziert ein Lorbeerkranz, in dessen Mitte sich eine Notenzeile aus Aida befindet und der Text dazu: „Leb wohl, o Erde“. Der Name Robinson ist nur mehr zu erahnen.

Der Tod seiner Frau setzte Adolf sehr zu. Auch seine Kinder waren, bis auf Luise, alle schon verstorben. Er fühlte sich orientierungslos und betrachtete sein Leben nun als sinnlos. Er sehnte sich nur mehr zu seiner Gattin. 2 ½ Jahre nach ihrem Tod verschied Adolf Robinson am 25. August 1920 im Alter von 83 Jahren in seiner Wohnung in der Wiedner Hauptstraße an einem Gehirnschlag infolge einer Verkalkung der Schlagadern. Sein Leichnam wurde in aller Stille, am Montag, den 30.8. am Zentralfriedhof im Familiengrab beigesetzt. Leo Szlesak, der laut eigenen Angaben Adolf Robinson alles verdankte, war bestürzt darüber, dass er in den Medien keinen Nachruf über den großen Meister fand. Er veröffentlichte dann selbst einen Artikel mit Dankesworten an den berühmten Opernsänger. Ein Sprichwort meint: „Die Nachwelt flicht dem Mimen keine Kränze!“ Bei Robinson hat sich dies bewahrheitet. Man hatte den einst weltberühmten Bariton und auch seine Frau schon nach kurzer Zeit vergessen. Szlesak erinnerte ausführlich und dankbar an den großen Künstler und seinen Lehrmeister.

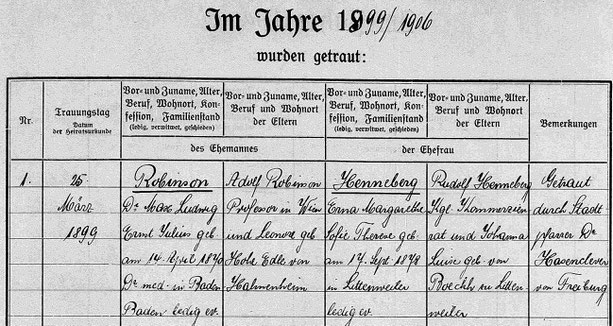

Sohn Dr. Max Robinson und Erna Henneberg

Der einzige Sohn von Eleonore und Adolf Robinson erblickte am 14. April 1870 das Licht der Welt. Er erhielt den Namen Max. Er war das einzige Familienmitglied, das keine künstlerische Laufbahn einschlug. Er widmete sich der Medizin und praktizierte als praktischer Arzt in Baden-Baden. Am 25. März 1899 heiratete er in der evangelischen Kirche in Kirchzarten Erna Henneberg. Die Ehe dürfte kinderlos geblieben sein.

Am Samstag, den 12. April 1902 hielt sich Dr. Max Robinson in einem Hotel in Baden-Baden auf. Dort nahm er zuerst Gift ein und dann erschoss er sich mit einem Revolver. Er wurde nur 32 Jahre alt. Die näheren Umstände zu diesem Suizid sind mir leider nicht bekannt. Seine Witwe Erna heiratete 1905 Dr. Paul Koppel.

Tochter Eleonore (Ada) Robinson und Hermann von Westhoven

Die ältere Tochter der Familie, Eleonore Anna, wurde am 16. März 1874 in Breslau geboren. Man nannte sie Ada. Ihre Kindheit verlebte sie durch die zahlreichen und wechselnden Engagements ihrer Eltern in Deutschland, Holland, England und Amerika. Ada zeigte schon früh ein großes künstlerisches Talent. Ihre Gesangs- und Bühnenausbildung erhielt sie bei ihren Eltern.

Ihren ersten öffentlichen Erfolg hatte die jugendliche Sängerin 1896 bei einem Konzert im Musikvereinssaal in Brünn. Sie gab dort die Sopranpartie in Verdis "Requiem" zum Besten. Aber auch in Haydns „Schöpfung“ überzeugte sie.

1897 debütierte Ada Robinson in Olmütz als „Elsa“ in Wagners "Lohengrin". Der Auftritt fiel so glänzend aus, dass sie direkt danach zu einem Gastspiel nach Wiesbaden berufen wurde. Dies mündete wiederum in einem 3-Jahresvertrag am dortigen königlichen Hoftheater. Schon bald zählte sie zu den Publikumslieblingen. Bei den Maifestspielen 1900 trat sie als „Undine" auf und wurde dafür vom deutschen Kaiserpaar ehrenvoll ausgezeichnet. Von 1903 bis 1912 gehörte sie zum Ensemble der Karlsruher Hofoper. Sie gab aber auch zahlreiche Gastspiele auf anderen Bühnen.

Am 29. Juni 1904 heiratete sie in Baden-Baden den Hauptmann Hermann v. Westhoven (*1870). Ada v. Westhoven war nicht nur in Karlsruhe der erklärte Liebling des Publikums. Sie überzeugte überall mit ihrer ausgezeichnet geschulten Stimme und bewies stets ein besonderes musikalisches Empfinden. Auch als Darstellerin war sie unübertrefflich und eine schöne Bühnenerscheinung. Egal welche Partie sie auch sang, ihre Darbietung war stets perfekt. Sie verkörperte scheinbar mühelos die Rollen der „Pamina“ in der Zauberflöte, der Gräfin in „Figaros Hochzeit“, der „Senta“ im „Fliegenden Holländer", der „Eva“ in den „Meistersingern", der „Elisabeth“ im „Tannhäuser", der „Sieglinde“ in der „Walküre" und viele andere mehr. Ihr künstlerischer Ruf ging weit über das Land hinaus. Sie wurde auch mit mehreren Auszeichnungen geehrt. 1906 ernannte man sie zur Kammersängerin. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. beschenkte sie mit einer wundervollen Brillantbrosche. Der Fürst von Schaumburg-Lippe zeichnete die Solistin seines Hofkonzerts mit der Medaille für Kunst und Wissenschaft aus. 1906 ernannte sie der Erzherzog von Baden zur Kammersängerin.

Doch dann plagte die Sängerin plötzlich eine gesundheitliche Beeinträchtigung, die ihr das Atmen zunehmend erschwerte. Mit großer Selbstdisziplin erfüllte sie dennoch ihre Auftritte. Schließlich begab sie sich 1912 auf einen Erholungsurlaub. Dort erlitt die junge Künstlerin einen Schlaganfall. Vorübergehend verlor sie das Bewusstsein und ihre Sprache. Auch nach einer gewissen Erholung blieben aber dennoch Lähmungserscheinungen zurück. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als ihre Karriere zu beenden und der Bühne lebe wohl zu sagen. Ihr Ehemann bat für sie beim Theater um Entlassung aus dem Vertrag. Ada verbrachte dann einige Zeit bei ihren Eltern in Wien und versuchte sich zurück ins Leben zu kämpfen. 1914 begab sie sich nach Baden-Baden zur Behandlung ihres Herzleidens. Doch am 29. September 1914 verlor sie dort ihren Kampf. Ein Herzinfarkt beendete ihr junges Leben. Ada von Westhoven erreichte nur ein Alter von 36 Jahren. Ihr Leichnam wurde kremiert und in Baden-Baden bestattet.

Tochter Luise, Erzherzog Otto und Baron Poglodowski

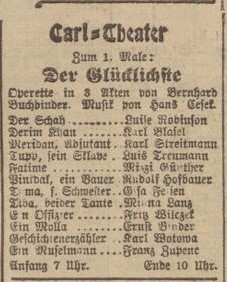

Das jüngste Kind von Adolf und Leonore Robinson kam am 8. Jänner 1884 in Cleve am Niederrhein zur Welt und wurde auf den Namen Luise getauft. Wie ihre Schwester Ada war auch Luise musikalisch sehr begabt. Auch Louise erhielt von ihren Eltern eine Ausbildung zur Sängerin und Schauspielerin. 1900 debütierte sie im Alter von 16 Jahren am Carl-Theater in Wien. Dort war sie dann auch in weiteren Operettenpartien erfolgreich. So gab sie z.B. den Schah in "der Glücklichste".

Die Akademie des Verbandes der Wiener Zeitungskorrespondenten richtete im Fasching immer eine exquisite Veranstaltung aus. Die Gäste gehörten der besten Gesellschaftsschicht an. Luise Robinson trat dort als Gast auf.

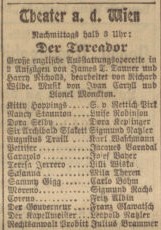

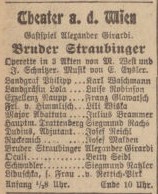

1903 wurde sie vom Theater an der Wien engagiert. Hier war sie u.a. in "Venedig" in Paris", "der Toreador", "Bruder Straubinger", "Gasparone" und mit Alexander Girardi gemeinsam in "der Herr Professor" zu sehen. Luise wirkte auch bei einem lustigen Abend im Etablissement Ronacher mit, wo der Erlös einem Unterstützungsfond der Administrativbeamten der Wiener Theater zugute kam.

Schon bald warf Erzherzog Otto (1865-1906) ein Auge auf sie. Er galt als der fescheste Habsburger aller Zeiten. Man nannte ihn allseits den „schönen Erzherzog“ oder „Bolla“. Otto wurde als zweiter Sohn seiner Eltern Karl Ludwig und Maria Annunziata geboren. Sein älterer Bruder Franz Ferdinand (1863-1914) war der spätere Thronfolger, der in Sarajevo gemeinsam mit seiner Ehefrau Sophie Chotek erschossen wurde. Sein jüngerer Bruder Ferdinand Karl (1868-1915) wurde in den Offiziersdienst gezwungen, ließ sich aber bei der Wahl seiner Frau nicht dreinreden und heiratete schließlich heimlich Bertha Czuber, die Tochter eines Universitätsprofessors. Er wurde dafür aus der kaiserlichen Familie ausgeschlossen und in die Verbannung geschickt. Er lebte dann mit seiner Frau bis zu seinem Tod 1915 unter dem Namen „Burg“ in München und in Südtirol. Ottos Schwester Margareta Sophia (1870-1902) heiratete den Kronprinzen Herzog Albrecht von Württemberg.

Ottos Mutter starb als er sechs Jahre alt war. Sein Vater heiratete dann in 3. Ehe Marie Therese von Braganza. Sie entwickelte zu ihren Stiefkindern ein lebenslanges liebevolles Verhältnis. Otto hatte, im Gegensatz zu seinem Bruder Franz Ferdinand, ein sonniges Gemüt und war stets der Liebling aller. Otto war bereits in seiner Kindheit stets zu Streichen aufgelegt. Später sorgte er damit für handfeste Skandale. Er soll einmal im Hotel Sacher bei einem Trinkgelage mit Freunden nackt, nur mit einem Säbel, dem Orden des goldenen Vlieses und Handschuhen bekleidet, sturzbetrunken aus einem Separee des Hotels getorkelt sein. Dabei lief er dem britischen Botschafter und dessen Familie über den Weg. Dies hatte ein diplomatisches Nachspiel und machte den Skandal international bekannt. Zur Strafe schickte ihn der Kaiser einige Zeit ins Kloster. Doch Otto ließ sich seine Stimmung dadurch nicht verderben. Nach seiner Abreise stellten die Klosterbrüder einen enormen Schwund im Weinkeller fest. Ein anderes Mal soll Otto bei einem Ausritt mit seinen Freunden eine Trauergesellschaft schockiert haben, als sie mit ihren Pferden einfach über den Sarg sprangen. Dies führte sogar zu einer Anfrage im Reichstag durch den sozialdemokratischen Abgeordneten Engelbert Pernerstorfer. Nur wenige Tage darauf wurde dieser von einem Schlägertrupp brutal zusammengeschlagen.

1895 erhielt Otto vom Kaiser das Schloss Schönau. Dieses ließ er schleifen und an dessen Stelle eine großzügige Villa errichten. 1886 heiratete er in Dresden die Prinzessin Maria Josepha, eine Tochter des späteren Königs Georg von Sachsen. Die Ehe kam nur deshalb zustande, weil eigentlich sein Bruder Franz Ferdinand zur Brautschau geschickt worden war und dabei fast einen diplomatischen Eklat verursacht hatte. Er benahm sich unhöflich und ablehnend und wies sowohl Maria Josepha als auch deren ältere Schwester Mathilde als Braut zurück. Um einen Skandal zu vermeiden, nötigte man Otto, um die Hand der Prinzessin anzuhalten. Angeblich setzte man Otto sogar unter Alkoholeinfluss, um die Anordnung des Hofes durchzusetzen. Die Braut galt als überaus fromm und nicht sehr zugängig. Mit ihr bekam Otto 2 Kinder: 1887 kam Karl Franz Joseph (1887-1922) zur Welt, der später Kaiser von Österreich wurde. 1895 wurde Maximilian Eugen (1895-1952) geboren. Bedingt durch die militärische Laufbahn des Erzherzogs übersiedelte die Familie immer wieder. In Wien wohnten sie im Augartenpalais. Doch Otto machte seiner Gattin das Leben zur Hölle. Er nannte sie wegen ihrer großen Religiosität „Nonne“ oder auch „hässliche Eule“. Einmal konnte er nach einer durchzechten Nacht nur mit Mühe davon abgehalten werden, seinen betrunkenen Offizierskameraden „seine Nonne“ zu zeigen. Otto setzte auch während seiner Ehe sein skandalträchtiges und ausschweifendes Leben fort. Er feierte ausgelassen mit Damen zweifelhaften Rufs, trank viel Alkohol und fühlte sich den strengen Sitten der Habsburger wenig verbunden. Seine zahlreichen Liebschaften schufen immer größere Gräben zwischen ihm, dem Hof und seiner Frau. Schon bald lebten die Ehegatten getrennt voneinander jeder sein eigenes Leben.

Nach dem Tod seines Cousins, Kronprinz Rudolf, wurde Ottos Vater 1889 zum Thronfolger. Nach dessen Tod 1896 übernahm Ottos Bruder Franz Ferdinand diese Rolle. Da Franz Ferdinand große gesundheitliche Probleme hatte und Kaiser Franz Joseph noch sehr rüstig war, spekulierte man schon damit, dass ev. Otto der Nachfolger des Kaisers werden könnte. Der Kaiser kam mit Franz Ferdinand nur schwer zurecht und hätte es auch lieber gesehen, wenn sein erklärter Liebling Otto den Thron übernommen hätte.

Otto vergnügte sich nicht nur mit zahlreichen leichten Mädchen. Er sorgte auch für außerehelichen Nachwuchs. Mit Marie Schleinzer, einer Solotänzerin der Wiener Hofoper führte er so etwas wie eine zweite Familie. Marie gebar ihm zwei Kinder: Alfred (1892-1956) und Hildegard (*1894). Doch dann gab es erneut einen Skandal um ein Verhältnis des Erzherzogs. Ein Stuhlrichter aus Ödenburg überraschte ihn eines Nachts in Flagranti mit seiner Ehefrau. Otto flüchtete aus dem Fenster, verstauchte sich dabei aber den Fuß. So konnte ihm der gehörnte Ehemann noch nachsetzen. Als er seine Pistole auf ihn abfeuerte, traf er Otto am Arm. Dieser konnte sich aber noch auf die Straße und in einen wartenden Wagen retten. Um die Sache möglichst zu vertuschen, schickte man Otto „zur Erholung“ nach Ägypten. Nach seiner Rückkehr trennte er sich von Marie Schleinzer. Angeblich hatte der Hof ihre Heirat mit Dr. Julius Hortenau eingefädelt. Dieser war praktischer Arzt in Abbazia (Opatija). Nach der Eheschließung am 23. Mai 1903 wurde er befördert und geadelt. Im Gegenzug adoptierte er Maries uneheliche Kinder.

Otto widmete sich inzwischen schon einige Zeit ungestört seiner neuen Flamme, der blutjungen Luise Robinson. Sie trat am Carl-Theater auf und begeisterte mit ihrer liebreizenden Erscheinung nicht nur den Erzherzog. Luise wohnte zu der Zeit noch bei ihren Eltern. In der ersten Zeit ihrer Beziehung mit Erzherzog Otto stahl sie sich nachts heimlich aus der Wohnung. Das Verhältnis zu ihren Eltern begann durch ihre Lügen und Ausreden zu leiden. Im Fasching 1903 begeisterte Luise bei der Jubiläumsakademie des Verbandes der Wiener Zeitungs-Korrespondenten in München mit der Darbietung des Mikado-Walzers. Sie setzte sich auch für Kollegen ein, die in Not waren. So gab sie bei einer Einladung kostenlos Darbietungen ihrer Lieder. Im Anschluss initiierte sie eine Sammlung, die sie einem armen Schriftsteller übergab.

Otto hatte 1896 das Schloss Schönau bei Baden erhalten und es modernisieren lassen. Dort wohnte er auch zeitweise. Für Luise richtete er auf der Wieden eine schöne Wohnung ein. Allerdings blieb die Liebesbeziehung zwischen Luise und Otto nicht ohne Folgen. Am 21. Juli 1903 kam die gemeinsame Tochter Alice zur Welt. Im August 1903 erhielt Luise ein Engagement am Theater an der Wien. Nur ein Jahr später erblickte ihr Sohn Otto, am 21. August 1904, das Licht der Welt.

Erzherzog Otto hatte sich um 1900 bei einem seiner amourösen Abenteuer an Syphilis angesteckt. Die damals als unheilbar geltende Krankheit wurde ihm von seinem Arzt Dr. Arthur Schnitzler attestiert. Der Verlauf dieser Krankheit wird in 3 Stadien eingeteilt. Nach der Infektion kommt es in der 2. Phase zu unterschiedlichen Symptomatiken. Diese können von Lymphknotenschwellung über diffusem Haarausfall bis hin zu Hepatitis reichen. Dies ist im Normalfall noch halbwegs gut verkraftbar. In etwa einem Drittel der Fälle kommt es in dieser Zeit zu einer Spontanheilung. Bei den restlichen Patienten tritt das letzte Stadium der Syphilis meist erst viele Jahre nach der Ansteckung auf. Der Patient ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ansteckend. Die Spätfolgen können aber den gesamten Körper befallen und ihn sukzessive zerstören. Bei Otto brach die 3. Phase 1904 mit erschreckender Vehemenz auf. Er wurde daher aus gesundheitlichen Gründen aus dem Militärdient entlassen. Kurzzeitig erholte er sich bei einem Aufenthalt im Süden, so dass er danach sogar wieder seinen Dienst antreten konnte. Doch schon im Dezember musste er sich erneut krankmelden. Er fuhr dann zur Kur nach Ägypten und nach Meran und kehrte erst im Frühjahr 1905 wieder nach Hause zurück. Der Verfall wurde bei Otto rasch sichtbar. Der einstige Schönling war nur mehr ein Schatten seiner selbst. Sein Gesicht war entstellt und seine Nase von der Syphilis zerfressen. Er trug daher eine Prothese aus Kautschuk. Auch das Atmen und Sprechen fiel ihm immer schwerer. Ende 1905 mussten die Ärzte daher einen Luftröhrenschnitt vornehmen. Otto atmete dann nur mehr über eine Kanüle. Auch sein Kehlkopf wurde durch die Krankheit zerstört, was mit einem üblen Geruch einherging. Bis zum 20. Oktober 1906 befand sich Otto auf Schloss Schönau, wo ihn Luise aufopfernd pflegte. Dann wurde er in seine Villa in der Anton-Frank-Gasse im Währinger Cottageviertel verlegt. Auch hier betreute ihn Louise als „Schwester Martha“ gemeinsam mit seiner Stiefmutter Marie Therese. Zu Allerheiligen 1906 wurde er schließlich von seinen Qualen erlöst. Sein Leichnam wurde ins Palais Augarten gebracht und dort aufgebahrt. Bestattet wurde er in der Kapuzinergruft neben seiner Mutter.

Luise hatte sich nach der Geburt ihrer Kinder von der Bühne verabschiedet. Sie kümmerte sich um ihre Nachkommen und schließlich pflegt sie Otto bis zu seinem Tod. Otto hatte bereits zu Lebzeiten für Luise und ihre Kinder vorgesorgt. In seinem Testament verfügte er, dass sowohl Luise als auch die Kinder jeweils 200.000 Kronen erhalten sollten. Die Summe von 400.000 Kronen entspricht heute ungefähr einem Wert von ca. 3,2 Mill. Euro. Kaiser Franz Joseph kam diesem letzten Willen seines Neffen auch anstandslos nach. Allerdings unter der Bedingung, dass in Zukunft keine weiteren Ansprüche gestellt werden dürften. Luise war zum Zeitpunkt des Ablebens von Erzherzog Otto erst 23 Jahre alt und damit noch minderjährig. Daher wurde ihr Anteil des Geldes ihrem Vater Adolf Robinson übergeben. Das Geld der Kinder wurde bei Gericht deponiert. Die Zinsen des Geldes durfte Luise beheben. Das funktionierte beim Anteil der Kinder ohne Probleme. Die Zinsen ihres Anteils bekam sie allerdings nicht zu Gesicht. Da die Beziehung zu ihren Eltern nicht die beste war, mied Luise auch den Kontakt. Der Erlös der Veranlagungen ihrer Kinder reichte allerdings nicht für ihren Lebensunterhalt und so wandte sich Luise in einem Schreiben an den Hof und bat um einen Überbrückungskredit bis zu ihrer Volljährigkeit. Der zuständige Beamte wusste allerdings nicht, dass Luise ihr Geld noch nicht erhalten hatte, empfand ihr Ansinnen als Affront und würdigte sie nicht einmal einer Antwort. Schließlich schaltete sich der Vormundschaftsrichter ein und stellte klar, dass Luise bisher weder ihr Geld, noch die Zinsen davon bekommen hatte. Es stellte sich heraus, dass Luises Vater das Geld einfach in einem Kasten zu Hause verwahrt hatte und es daher auch keine Zinsen brachte. Als es endlich bei einer Bank veranlagt wurde, lautete das Zinsrecht aber auf Luises Eltern. Luises Vater hatte seine Tochter also um ihr Erbe gebracht. Luise hätte ihren Vater klagen müssen. Um Aufsehen zu vermeiden, schaltete sich der Wiener Hof ein und erzielte mit dem Vater eine außergerichtliche Lösung. Luise kam damit doch noch zu ihrem Geld. Sie wohnte dann mit ihren Kindern in der Baumanngasse 4 im 3. Bezirk.

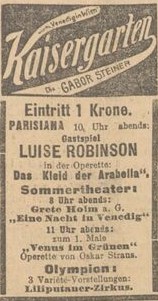

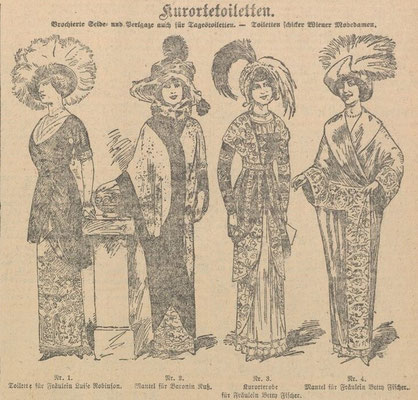

1912 kehrte Luise Robinson zur Bühne zurück. Im Mai gab sie in der Operette „das Kleid der Arabella“ ein kurzes Gastspiel. Trotz ihrer jahrelangen Pause, konnte sie ihr Publikum noch immer begeistern. Luise galt auch als Modeikone. Es war damals üblich, sich für seine Kuraufenthalte elegante und hochwertige Roben anfertigen zu lassen. 1912 wurde eine ihrer “Kurorte-Toiletten“ in den Medien präsentiert. Ab August 1912 hatte sie ein Engagement als Operettensängerin am Metropol-Theater in Berlin. Ein Jahr später war sie auch wieder in Wien zu sehen. Auf der "kleinen Bühne" in der Wollzeile trat sie in der Hauptrolle des Lustspiels "in meinem Hause wird nicht geküsst" auf.

Luise heiratete noch vor Ausbruch des Krieges Baron Stanislaus Poglodowski (*1860). Dieser vergnügte sich allerdings gerne in Spielcasinos. Dort verlor er Unsummen und immer wieder musste Luise mit ihrem Vermögen aushelfen. 1924 gab es in Bad Ischl einen Skandal. Poglodowski war dort aufgrund seiner Pechsträhnen gut bekannt. An diesem Tag soll es zu Unregelmäßigkeiten beim Spielbetrieb gekommen sein. Zumindest bezichtigten 2 Personen den Baron und die Spielleitung der Manipulation. Poglodowski, der meist verlor, hatte an diesem Abend 8 Millionen gewonnen. Schlussendlich erreichte der Rechtsanwalt Poglodwoskis, dass die Vorwürfe zurückgezogen wurden und er eine Entschuldigung erhielt. Von Luises Vermögen blieb freilich trotzdem nichts übrig. Was ihr Ehegatte nicht durchbrachte, verschlang die Inflation. Wann und wie die Beziehung des Paares endete, konnte ich leider nicht herausfinden. Jedenfalls ging die Ehe auseinander.

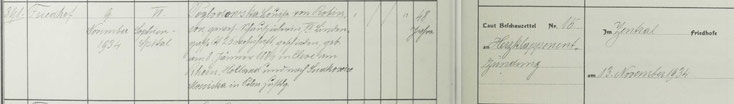

Luises Sohn Otto wurde Elektrotechniker. Ihre Tochter Alice arbeitete eine Zeit lang als Gouvernante in Wiesbaden. Die Geschwister gingen dann scheinbar gemeinsam nach Amerika. Otto wanderte 1957 dann nach Brasilien aus. Luise lebte allein und völlig verarmt weiterhin in Wien. Sie war auf Zuwendungen befreundeter Familien angewiesen. Zeitweise war sie sogar obdachlos und schlug sich bettelnd durch. Ende 1934 erkrankte sie an Grippe und wurde schließlich im Sophienspital aufgenommen. Dort hauchte sie am 9. November 1934 nach einer Herzklappenentzündung ihr Leben aus. Sie wurde nur 50 Jahre alt. Ihr Leichnam wurde im Grab ihrer Eltern am Zentralfriedhof, in der Gruppe 0/0/115 zur letzten Ruhe gebettet.

Ihre Tochter Alice fand 1965 ebenfalls in diesem Grab ihre letzte Ruhestätte.

Bildquellen:

- Stammbaum: © Karin Kiradi

- Adolf Robinson: Emilie Bieber (Fotografin), um 1865–1870, Wien Museum Inv.-Nr. 103431/363, CC0

- Eleonore Hahn verh. Robinson: Georg Friedrich Munck (Munk) (Fotograf), um 1870, Wien Museum Inv.-Nr. 90452/41, CC0

- Adolf Robinson im Kostüm: Der Humorist v. 10. Februar 1893, Seite 1: Anno ONB

- Theaterzettel: Grazer Zeitung v. 13. Mai 1860, Seite 13: Anno ONB

- Theaterzettel: Grazer Zeitung v. 21. März 1862, Seite 7: Anno ONB

- Eleonore Robinson geb. Hahn im Kostüm: Wienbibliothek

- Gesangsmeister Adolf Robinson: Neue Freie Presse v. 1. Mai 1898, Seite 13: Anno ONB

- Sterbeeintrag Eleonore Robinson geb. Hahn: Matricula Online r.k. Pfarre Wieden

- Bilder v.. Grab Robinson: © Karin Kiradi

- Sterbeeintrag Adolf Robinson: Matrikula Online ev. HB, Wien-Innere Stadt

- Heiratsmatrikel Max Robinson und Emma Henneberg: Familysearch

- Ada v. Westhoven geb. Robinson: Wikimedia

- Ada v. Westhoven im Karlsruher Hoftheater: Wikimedia

- Parte v. Ada v. Westhoven; Badische Landeszeitung v. 28.09.1914, Seite 4: Deutsches Zeitungsportal

- Luise Robinson: ONB digital

- Theaterzettel: Ostdeutsche Rundschaum v. 25. April 1903, Seite 14: Anno ONB

- Theaterzettel: Ostdeutsche Rundschau v. 11. Oktober 1903, Seite 21: Anno ONB

- Theaterzettel: Ostdeutsche Rundschau v. 30. Oktober 1903, Seite 14: Anno ONB

- Erzherzog Otto: Fotografie v. Pietzner, Carl, 1902 : ÖNB-digital

- Erzherzog Otto mit Familie: Wikimedia, gemeinfrei

- Luise Robinson: Revue des Monats 2/1927: arthistoricum.net , Urheberrechtsschutz 1.0

- Luise Robinson: Neues Wiener Tagblatt v. 13. November 1934, Seite 5: Anno ONB

- Luise Robinson: ONB digital

- Luise Robinson: ONB digital

- Kinder v. Luise Robinson: Der Tag v. 12. April 1928, Seite 10: Anno ONB

- Theaterzettel Kaisergarten: Neues Wiener Journal v. 30. Mai 1912, Seite 12: Anno ONB

- Kurortetoiletten: Neues Wiener Journal v. 16. Juni 1912, Seite 11: Anno ONB

- Sterbeeintrag Luise Robinson: Matricula Online r.k. Pfarre Schottenfeld

Quellen:

- Fam. Robinson: Musiklexikon

- Fam. Robinson: Lehmann´s Wohnungsanzeiger

- Adolf Robinson: Wikipedia

- Adolf Robinson: Österr. Biographisches Lexikon

- Ada v. Westhoven: Stadtwiki Karlsruhe

- Luise Robinson: Biographische Datenbank

- Erzherzog Otto: Die Welt der Habsburger

- Erzherzog Otto: Wikipedia

- Erzherzog Otto: Austriaforum

- Otto Robinson: Myheritage

- Wiener Zeitung v. 12. Dezember 1845, Seite 13: Anno ONB

- Prager Abendblatt v. 9. Juni 1868, Seite 2: Anno ONB

- Fremden-Blatt v. 21. Juli 1869, Seite 5: Anno ONB

- Hamburgischer Correspondent v. 08.07.1875, Seite 8: Deutsches Zeitungsportal

- Neuigkeits-Welt-Blatt v. 2. Dezember 1875, Seite 3: Anno ONB

- Wiener Zeitung v. 20. Dezember 1875, Seite 7: Anno ONB

- Berliner Börsen-Zeitung v. 06.09.1884, Seite 14: Deutsches Zeitungsportal

- Kölner Nachrichten v. 03.01.1891, Seite 4: Deutsches Zeitungsportal

- Mährisches Tagblatt v. 20. April 1896, Seite 4: Anno ONB

- Mährisches Tagblatt v. 5. April 1897, Seite 5: Anno ONB

- Der Humorist v. 1. August 1897, Seite 2: Anno ONB

- Neue Freie Presse v. 6. Mai 1898, Seite 8: Anno ONB

- Badische Presse v. 15.04.1902, Seite 4: Deutsches Zeitungsportal

- Mährisches Tagblatt v. 17. April 1902, Seite 4: Anno ONB

- Neues Wiener Tagblatt v. 14. Februar 1903, Seite 9: Anno ONB

- Sport und Salon v. 21. Februar 1903, Seite 25: Anno ONB

- Wiener Zeitung v. 5. April 1903, Seite 11: Anno ONB

- Wiener Zeitung v. 26. August 1903, Seite 3: Anno ONB

- Karlsruher Zeitung v. 02.11.1904, Seite 2: Deutsches Zeitungsportal

- Berliner Tageblatt v. 05.12.1905, Seite 10: Deutsches Zeitungsportal

- Neues Wiener Tagblatt v. 14. September 1906, Seite 11: Anno ONB

- Badische Presse v. 22.02.1912, Seite 12: Deutsches Zeitungsportal

- Hamburgischer Correspondent v. 29.03.1912, Seite 6: Deutsches Zeitungsportal

- Illustrierte Kronen Zeitung v. 16. Mai 1912, Seite 9: Anno ONB

- Neues Wiener Journal v. 30. Mai 1912, Seite 7: Anno ONB

- Fremden-Blatt v. 4. April 1913, Seite 14: Anno ONB

- Karlsruher Tagblatt v. 28.09.1914, Seite 2: Deutsches Zeitungsportal

- Pforzheimer Anzeiger v. 29.09.1914, Seite 3: Deutsches Zeitungsportal

- Wiener Zeitung v. 1. Juni 1918, Seite 24: Anno ONB

- Neue Freie Presse v. 26. September 1920, Seite 9: Anno ONB

- Neues Wiener Tagblatt v. 28. September 1920, Seite 6: Anno ONB

- Die Stunde v. 13. September 1924, Seit 3: Anno ONB

- Neues Wiener Tagblatt v. 19. September 1924, Seite 9: Anno ONB

- Der Tag v. 25. März 1928, Seite 3: Anno ONB

- Der Tag v. 8. April 1928, Seite 9: Anno ONB

- Illustrierte Wochenpost v. 15. November 1929, Seite 9: Anno ONB

- Illustrierte Kronen Zeitung v. 12. November 1934, Seite 9: Anno ONB

- Illustrierte Kronen Zeitung v. 12. November 1934, Seite 9: Anno ONB

- Der Morgen v. 12. November 1934, Seite 3: Anno ONB

- Innsbrucker Nachrichten v. 12. November 1934, Seite 11: Anno ONB

- Bochumger Anzeiger v. 15.11.1934, Seite 5: Deutsches Zeitungsportal

- Riesaer Tageblatt und Anzeiger v. 19.11.1934, Seite 8: Deutsches Zeitungsportal

- Der Erft-Bote v. 14.12.1934, Seite 6: Deutsches Zeitungsportal

Kommentar schreiben

Heinz Knisch (Donnerstag, 24 Juli 2025 08:45)

Liebe Karin! Ich habe schon öfters die umfassenden, detailreichen und mit vielen Fakten unterlegten Beiträgen begeistert kommentiert. Trotzdem bin ich jedes Mal aufs Neue erstaunt, wie viel Unbekanntes, Vergessenes und oft völlig Neues ich immer wieder durch die in die Tiefe gehenden Recherchen erfahren kann. Dafür muss ich wieder einmal aufrichtigen Dank sagen. Es ist mir unverständlich, wie man zu so vielen Quellen kommt bzw., welch großen Zeitaufwand Sie dafür investieren (müssen). Dafür kann ich mich immer wieder nur bedanken aber zugleich meine grenzenlose Begeisterung (wieder einmal) aussprechen!

Harald Schwarz (Donnerstag, 24 Juli 2025 12:28)

Habe wieder mit großem Interesse diese durchaus interessante und hervorragend recherchierte Geschichte dieser Familie gelesen!

Herzlichen Dank für Ihre Arbeit!